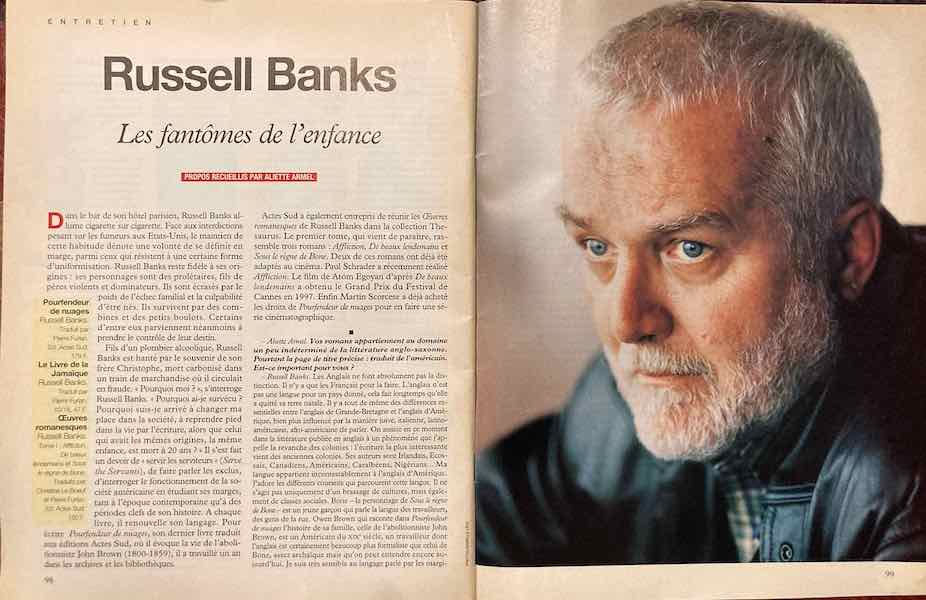

Russell Banks en 1999 : les fantômes de l’enfance

La seule action que je puisse mener passe par l’écriture en essayant de dire la vérité. Le combat contre le puritanisme, l’injustice, l’oppression est universel.

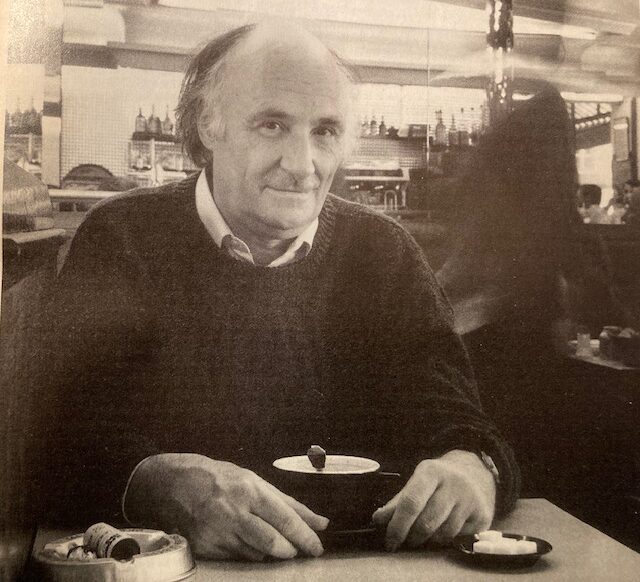

L’engagement a été au coeur de l’existence et de l’écriture Russell Banks, immense romancier et essayiste décédé le 7 janvier 2023. Certes, les feuillets du Magazine Littéraire où j’ai publié un grand entretien avec cette conscience intellectuelle majeure de l’Amérique sont jaunis. Mais son regard aigu et hanté, tel que la photographe Isabelle Lévy a su le saisir, nous poursuit toujours. Son analyse des risques encourus par la société américaine, avant même le 11 septembre 2001, avant l’élection de Donald Trump, avant la pandémie, se révèle prophétique. Sa manière de manifester, dans son univers romanesque des années 90, le pouvoir de certains adolescents à prendre le contrôle de leur propre destin est puissante. Retrouvons-le tel qu’il était en 1999, dans le bar de son hôtel parisien, fumant cigarette sur cigarette, aux côtés de son traducteur et ami Pierre Furlan.

Introduction

Fils d’un plombier alcoolique, Russell Banks est hanté par le souvenir de son frère Christophe, mort carbonisé dans un train de marchandise où il circulait en fraude. « Pourquoi moi ? », s’interroge Russell Banks. « Pourquoi ai-je survécu ? Pourquoi suis-je arrivé à changer ma place dans la société, à reprendre pied dans la vie par l’écriture, alors que celui qui avait les mêmes origines, la même enfance, est mort à 20 ans ? » Il s’est fait un devoir de « servir les serviteurs » (Serve the Servants), de faire parler les exclus, d’interroger le fonctionnement de la société américaine en étudiant ses marges, tant à l’époque contemporaine qu’à des périodes clefs de son histoire. A chaque livre, il renouvelle son langage. Pour écrire Pourfendeur de nuages, son roman paru en 1989 aux éditions Actes Sud, où il évoque la vie de l’abolitionniste John Brown (1800-1859), il a travaillé un an dans les archives et les bibliothèques.

À la même date, Actes Sud a entrepris de réunir ses Œuvres romanesques dans la collection Thesaurus. Le premier tome rassemblait trois romans : Affliction, De beaux lendemains et Sous le règne de Bone.

1998, Pourfendeur de nuages, trad. Pierre Furlan, Actes Sud

Dans Pourfendeur de nuages, Owen Brown raconte l’histoire de sa famille, celle de l’abolitionniste John Brown, à l’origine de la guerre de Sécession. Pour John Brown, « l’univers était un gigantesque mécanisme d’horlogerie brillamment illuminé ». Pour son fils Owen il s’agit au contraire d’une « mer de ténèbres infinies qui se déplacent sous un ciel noir » et la tâche de l’homme consiste à échapper à ces ténèbres, à faire briller la lumière dont chacun est porteur.

Prendre en main son destin

Aliette Armel – La citation de Pourfendeur de nuages sur la mer de ténèbres est une référence biblique, à la Genèse, à la création. Owen Brown est un homme moderne alors que son père est un homme du XVIII° siècle. Mais n’est-ce pas également une métaphore de votre propre parcours : n’êtes-vous pas, comme Owen Brown, sorti d’une mer de ténèbres infinies et attaché à maintenir votre lumière par l’écriture ?

Russell Banks – C’est ma façon personnelle de sentir la vie. L’écriture a représenté deux choses dans mon existence : elle lui a donné un sens et elle m’a permis, en racontant l’histoire d’autres personnes, de rendre cohérente mon histoire personnelle. Si je parlais de ma propre vie il n’y aurait pas de cohérence, ni pour moi ni pour les autres. Mais du moment que je peux extraire un sens de la vie d’Owen Brown, de celle de Bone, de celle de Wade Whitehouse dans Affliction je peux donner du sens à ma propre existence en devenant mon propre lecteur.

A.A. – Vous êtes né en 1940, dans une famille très dure…

R.B. – Une famille ouvrière. Mon enfance a été marquée par l’alcool et la violence, le divorce, l’abandon et la pauvreté. Ce sont des conditions dramatiques qui expliquent ma difficulté à rendre ma vie cohérente. Si je n’étais pas devenu écrivain j’aurais certainement péri jeune d’une mort violente.

A.A. – Vous avez vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans des conditions un peu marginales puis, grâce à la mère de votre seconde épouse, vous êtes allé à l’université. Quand avez-vous décidé d’écrire ?

R.B. – Enfant, j’avais du talent pour peindre et dessiner. Mais à la fin de mon adolescence, je me suis mis à lire sérieusement, à la manière d’un autodidacte. Ce que j’écrivais alors était une sorte d’imitation de ce que je lisais : Walt Whitman, Jack Kerouac, Ernest Hemingway. Je commençais à voir que c’était vers l’écriture qu’allait ma vraie passion.

A.A. – Vous avez enseigné vous-même ce qu’on appelle aux Etats-Unis le creative writing. C’est ce que vous avez appris à l’Université ?

R.B. – Non. C’est ce que j’ai enseigné, pas ce que j’ai appris. Je pense que personne n’en a absolument besoin. Mais ces programmes de creative writing ont une réelle fonction aux Etats-Unis.

Combattre les fantômes

A.A. – Votre premier livre a été publié en 1975 ?

R.B. – Oui. Searching for survivors et Family life. Auparavant j’avais publié quelques recueils de poèmes. Après l’Université, en 1968, j’ai quitté la Floride où j’étais arrivé en 1958. Je suis revenu au New Hampshire avec ma famille et j’ai enseigné à l’Université. Publiés par un éditeur de littérature expérimentale, mes romans étaient soucieux des contraintes formelles mais plus à cause de ce mélange de timidité et d’absorption en soi-même que nous appelons self consciousness que par conviction profonde. Avec le Livre de la Jamaïque, tout a changé pour moi. C’est le livre le plus autobiographique de cette période. J’ai vécu en Jamaïque pendant deux ans au milieu des années 1970 et j’ai connu bien des aventures que je prête au jeune homme décrit dans mon roman. J’avais environ 35 ans et j’avais acquis une certaine confiance en moi. Je m’acceptais moi-même jusqu’à un certain point et commençais à croire à la valeur de mon expérience. J’étais engagé depuis le milieu des années 1960 dans le Mouvement des droits civiques pour les Noirs en Caroline du Nord. Mais je n’en avais jamais parlé dans mes romans jusque-là.

A.A. – Quel a été votre premier succès ?

R.B. – Continents à la dérive, paru aux Etats-Unis en 1985. Ce livre a été également très libérateur pour moi parce qu’il m’a ouvert le champ de nouveaux sujets : il se passe au milieu des réfugiés, des boat-people qui entrent en Floride. Il parle de l’immigration interne aux Etats-Unis.

A.A. – Votre roman suivant, Affliction, est également très autobiographique.

R.B. – C’est plus l’histoire de mon père que la mienne. Je n’aurais sans doute pas pu l’écrire ni le publier s’il avait été encore en vie. Il se serait senti exposé aux regards. Il se comportait comme le père de Wade Whitehouse – il était alcoolique, battait sa femme et ses enfants – mais il se sentait coupable d’agir ainsi. Il s’efforçait, comme Wade Whitehouse, de devenir différent. Écrire ce livre a été pour moi un moyen de pardonner à mon père, de comprendre son combat. Il fallait que je le fasse pour ne pas être dominé par ma propre colère.

A.A. – C’était votre premier combat contre vos fantômes ?

R.B.- Contre le fantôme de mon enfance, oui. Nous pouvons être hantés toute notre vie par les fantômes de notre enfance. Pardonner à ceux qui nous ont livrés à ces fantômes permet de s’en débarrasser.

A.A. – Toute votre œuvre tend donc à se débarrasser des fantômes !

R.B. – Pourfendeur de nuages est une tragédie. Owen est un homme qui a lutté contre son destin de manière courageuse et intelligente mais qui a perdu cette bataille. Les forces qui se sont rassemblées contre lui étaient comme celles des dieux grecs. Il est parvenu, à la fin de sa vie, à comprendre ce qu’il a vécu, mais il n’a jamais pu prendre le contrôle de son propre destin. Sa vie s’est terminée en 1852, à la bataille d’Harpers Ferry, quand il s’est enfui pour vivre ensuite dans la solitude en Californie. Sa vie n’est plus qu’une survie. Il voudrait devenir un fantôme car, de son point de vue, il aurait dû mourir à Harpers Ferry.

A.A. – Comment expliquez-vous le succès de ce très gros livre sur une période historique ?

R.B. – Quand un livre est publié pour la première fois, il est lu dans le contexte de l’époque de sa publication. Il faut attendre 5 ou 10 ans pour savoir de quoi un roman parle exactement. Pourfendeur de nuages – est paru aux Etats-Unis au moment où un grand nombre de romans ont été publiés à propos de la guerre civile. Thomas Pynchon, Jane Smiley, Toni Morrison en ont écrit un. On a alors tendance à établir des comparaisons. Nous vivons une période de totale incertitude sur ce que cela signifie d’être américain. Nous savons ce que cela représente d’être afro-américain ou anglo-américain ou latino-américain, mais nous ne savons pas ce que nous avons en commun. La guerre civile est la période centrale de l’histoire de l’Amérique, et le problème essentiel celui des relations entre les races. Les romanciers réexaminent cette histoire fondatrice. Cela ne me dit pas de quoi traite exactement mon propre roman. Dans dix ans je saurai peut-être s’il traite des rapports entre les pères et leurs fils ou du puritanisme ou du terrorisme.

Images et métaphores

A.A. – Votre sujet principal est sans doute la famille, la violence à l’égard de l’enfance, y compris une violence imprévue : celle d’un car scolaire qui tombe dans la rivière dans De beaux lendemains et emporte tous les enfants du village de Sam Dent dans la mort. Ce bus mortifère réapparaît dans Sous le règne de Bone. Devenu une épave, il est le refuge des errants et un instrument de rédemption.

R.B. – Je suis fasciné par l’image du car scolaire. Comme toutes les métaphores importantes, il a des significations contradictoires que j’explore successivement dans ces deux livres. C’est par le bus que nous livrons pour la première fois nos enfants à l’État. En retour c’est aussi par là qu’ils s’affranchissent de leurs parents. Après la publication des livres, des gens m’ont envoyé des cars scolaires en forme de jouets, j’en ai eu du Japon, d’Afrique, d’Amérique centrale. J’ai toute une collection de bus de tous les pays !

A.A. – Vous êtes aussi très préoccupé par le fait que les enfants doivent se soustraire à l’influence de leurs parents. Dans De beaux lendemains, vous affirmez que les enfants ont peu de chance de faire de leur vie autre chose qu’une pâle imitation de celle de leurs parents. Et dans Sous le règne de Bone, Bone explique à Froggy que les mères éprouvent de l’amour pour leurs enfants même si certaines d’entre elles sont amenées à leur faire du mal.

R.B. – Les deux livres, De beaux lendemains et Sous le règne de Bone sont les deux versants de la même histoire, celle des enfants perdus et abandonnés, du point de vue des adultes dans De beaux lendemains et du point de vue des enfants dans Sous le règne de Bone. C’est une parabole, une allégorie décrivant, dramatisant un phénomène culturel : notre civilisation a abandonné ses enfants en en faisant des consommateurs de marchandises. Nous avons suivi les variations économiques qui ont exigé la dissolution de la famille, de la communauté. Vous connaissez la phrase proverbiale : « il faut un village pour élever un enfant », mais nous n’avons plus de villages et c’est un désastre pour les enfants.

A.A. – Mais vous situez De beaux lendemains à Sam Dent, un vrai village, qui existe encore.

R.B. – C’est parce que j’ai voulu l’écrire comme un conte de fées, un conte de fées très noir. Les contes de fées nous disent les vérités que nous ne voulons pas entendre. Les critiques ont pensé qu’il s’agissait de réalisme social. Mais je ne suis pas un auteur réaliste. Dans Sous le règne de Bone et De beaux lendemains il s’agit d’une sorte d’hyperréalisme. La surface, la texture est réaliste, mais la structure est celle d’un conte de fées, d’une allégorie. Pourfendeur de nuages est un roman épistolaire. Mes livres restent dominés par la forme et la structure. C’est la seule manière d’atteindre le centre mythique de notre expérience. Je commence par examiner les détails de notre vie quotidienne, puis je les structure de façon à pouvoir atteindre quelque chose d’universel. L’humanité est la seule espèce qui doit redécouvrir en permanence ce que représente le fait d’être soi-même. C’est la fonction de la littérature et l’histoire.

Une loi supérieure justifiant la violence

A.A. – Dans Pourfendeur de nuages, John Brown écrase sa famille sous sa domination et fonde cette autorité sur la religion, sur des principes chrétiens lui conférant une sorte de pouvoir divin sur ses proches. D’un autre côté il apparaît souvent en position de faiblesse face au monde extérieur.

R.B. – Effectivement, il se veut tout puissant dans sa famille mais se montre très souvent impuissant à l’extérieur. En ce sens, il est très humain ! C’est ce qui me fascine chez Owen et John Brown : leurs contradictions. Les seuls personnages réellement captivants sont ceux qui sont pleins de paradoxes, comme nous. C’est ce qui nous rend intéressants à nos propres yeux ! Les gens les moins intéressants sont les plus cohérents, ceux qui présentent le moins de contradictions.

A.A. – Le puritanisme occupe une part centrale dans votre livre. Est-il engagé dans un combat contre le puritanisme très présent dans l’actualité américaine ?

R.B. – Ce combat contre le puritanisme, l’injustice, l’oppression ne regarde pas seulement les Etats-Unis. C’est universel ! L’engagement est sans doute une caractéristique des romanciers de ma génération, de ceux qui étaient jeunes dans les années 60.

A.A. – L’Amérique est très marquée par la violence et dès ses origines. Dans Pourfendeur de nuages le rapport de John Brown à la violence a des côtés très contradictoires. Il se livre à un véritable massacre à Pottawatomie. Ce n’est pourtant ni l’expression d’une paranoïa, ni le caprice d’un tyran qui pour imposer son point de vue fait n’importe quoi.

R.B. – Non, c’est une violence qui suit des principes, caractéristique de la vie publique américaine depuis les premiers puritains jusqu’à aujourd’hui. Une violence justifiée par une loi supérieure, la loi divine étant une variante de la loi supérieure qui est une sorte de lieu vide où chacun peut projeter ses fantasmes, une chose indéfinissable et profondément inquiétante.

A.A. – « Comme une république est le genre d’État qui, par définition, obéit à des lois créées et appliquées par ses citoyens, affirme John Brown, s’il se trouve que les lois de la République ne sont pas conformes à celles de Dieu, elles doivent, puisqu’elles le peuvent, être changées par les hommes. Et ne pas les changer crée pour l’âme mortelle de chacun de ses citoyens un danger terrible ».

R.B. – C’est une croyance centrale dans la culture américaine. Nous sommes plus proches de nations comme Israël ou l’Iran que de l’Angleterre ou de la France.

A.A. – Êtes-vous en train de dire que l’Amérique, symbole de la démocratie, menace de devenir une des sociétés les plus antidémocratiques ?

R.B. – Je ne crois pas que ce soit une société antidémocratique. Il y a une contradiction fondamentale entre l’idéal et les ambitions de la Constitution et le fait que la Nouvelle-Angleterre a été créée au XVII° siècle comme une théocratie. La cité sur la colline, la Nouvelle Jérusalem, c’est un fantasme qui persiste et qui est très puissant aujourd’hui. Nous avons toujours oscillé entre la philosophie des Lumières et les principes de la théocratie.

A.A. – Une chanson très populaire aux Etats-Unis célèbre la tombe de John Brown : John Brown’s body lies mouldering in the grave, le corps de John Brown est couché dans la tombe.

R.B. – Mais ce qui est important c’est le vers suivant : « but his truth goes marching on », sa vérité est en marche et le rapport avec le Christ n’est pas fortuit. La nécessité de la mort pour faire avancer la vérité est un concept chrétien dont le Christ est l’emblème et dont John Brown est une des manifestations.

A.A. – Face à toutes ces menaces sur la société américaine, vous croyez au pouvoir de l’écriture ?

R.B. – Je crois au pouvoir de raconter des histoires. Owen Brown n’est libéré de son père qu’à la fin du livre et à l’extrême fin de sa vie, par le récit de son histoire, par l’écriture, comme moi. Il peut s’en libérer parce qu’il se confie à une jeune femme en laquelle il a confiance, de la même manière que l’écrivain doit faire confiance à ses lecteurs.

2024, Le royaume enchanté, Actes Sud, trad. Pierre Furlan

Les cauchemars de l’Amérique hantent l’ultime roman de Russell Banks

Irriguée par d’intenses interrogations morales et philosophiques, pour ne pas dire théologiques, cette fiction à la grande puissance narrative persiste « à interroger l’histoire et la psyché d’une nation américaine travaillée par une contradiction fondatrice entre idéalisme et matérialisme ». Nathalie Crom, Télérama

Références

- Aliette Armel, « Russell Banks – Les fantômes de l’enfance », Magazine Littéraire, n°377, juin 1999

- Russell Banks, Pourfendeur de nuages, trad. Pierre Furlan, Actes Sud-Babel

- Russell Banks, Le Royaume enchanté, trad. Pierre Furlan, Actes Sud, 2024

Partager cette ressource

Laisser un commentaire

Dernières ressources publiées

Au fil des semaines, j’exhume des pépites de mes dossiers. Elles font résonner la voix d’auteurs célèbres ou/et rares, leurs œuvres entrent en résonance autour de thématiques universelles et, selon la forme utilisée, les éclairages différent.

Pour être informé des dernières nouvelles,

abonnez-vous à la lettre d’info !

Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.

Étant une fan de cet auteur je vais me précipiter sur ce dernier livre .