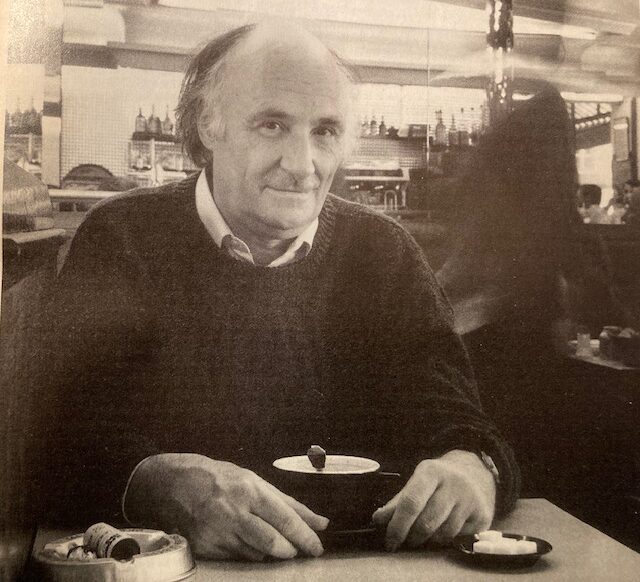

Le Clézio devant le public de ses lecteurs

En 1996 à Toulouse, j’ai rencontré JMG Le Clézio sur la scène du théâtre Daniel Sorano, devant un public de 560 personnes. Moment mémorable dont voici le récit.

Son prochain roman porte déjà un nom, ou plutôt un prénom féminin, Mara. Il sortira chez Gallimard à une date encore inconnue. Cette difficulté à fixer une échéance pour la sortie de ses livres est récurrente. Il porte ses romans longtemps et les abandonne difficilement à la publication. Son dernier livre sorti chez Gallimard, en février 2023, Avers, est un recueil de textes courts qui nous donne « des nouvelles des indésirables », ces invisibles de nos sociétés qui sont ses personnages préférés.

Des nouvelles le concernant, nous en avons eu récemment, à travers un texte autobiographique, où, à 84 ans, il parcourt à nouveau ses origines multiples et se définit à travers une « identité nomade » où la littérature de tous les continents occupe une place majeure. (Identité nomade, Robert Laffont, 2024).

Je l’ai croisé à plusieurs reprises, y compris à Stockholm en décembre 2008, dans les circonstances particulières de la remise de son prix Nobel de littérature, mais je ne l’ai interviewé qu’une fois, à Toulouse, à la demande de Christian Thorel, directeur de la librairie Ombres Blanches. Il venait de sortir La Quarantaine, le troisième roman de sa geste familiale, après Le chercheur d’or et Voyage à Rodrigues.

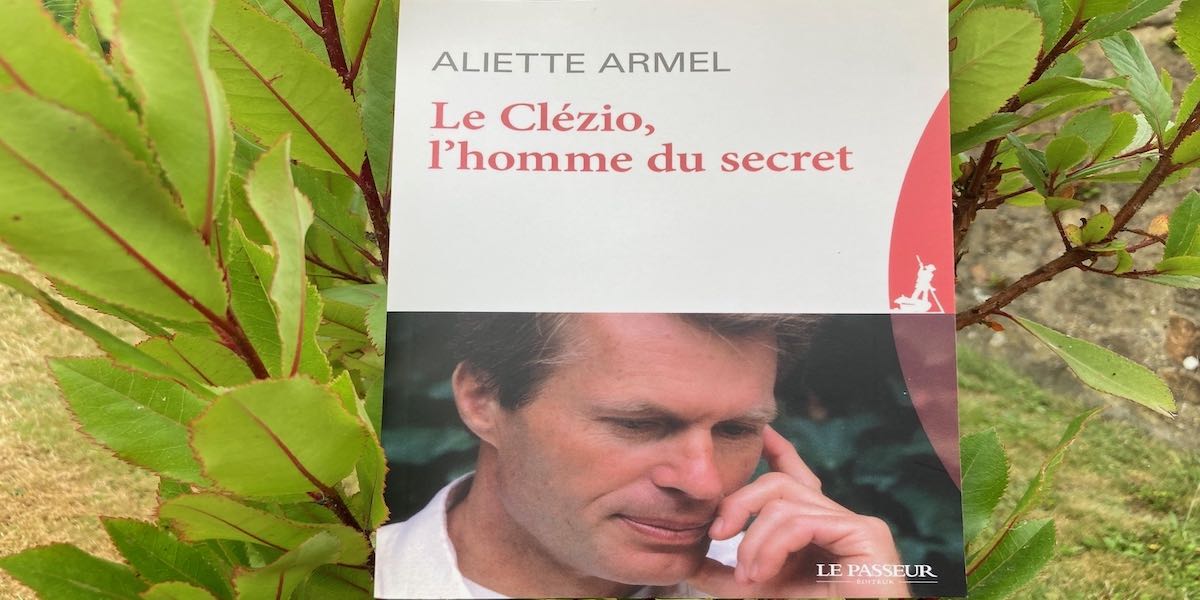

Voici le récit de cette rencontre publique du 16 janvier 1996, tel que je l’ai publié dans Le Clézio, l’homme du secret aux éditions Le Passeur, en 2019.

En apnée devant Le Clézio

Traverser la scène en diagonale pour atteindre la petite table au milieu du plateau : ce minuscule trajet me sembla à la fois très long et très court. Très long… jusqu’à ce que les applaudissements retentissent signalant, derrière moi, l’entrée de Le Clézio. Très court… parce qu’à peine assise, il allait me falloir improviser une présentation que je n’avais pas préparée. Je m’accrochais à mon cartable, pendu au bout de mon bras, mais la liste de questions qu’il contenait ne me serait pas d’un grand secours. Trêve d’angoisses inutiles : j’avais tellement attendu ce moment, il ne pouvait être que magnifique !

Je commençais à parler, dans un micro dont la qualité sonore était déjà rassurante. Lorsque j’annonçais que J.M.G. Le Clézio avait inversé le jeu de l’entretien et préparé ses propres questions, les rires sympathiques du public me tranquillisèrent : le courant passait et la salle était réceptive. J’entrepris donc de dérouler un fil, qui partait du Procès Verbal et courait jusqu’à La Quarantaine. Je déclinais quelques dates et titres de livres et j’introduisis aussi, sans y insister, mes propres questionnements. J’interrogeais les modalités de l’évolution qui avait conduit l’auteur du procès qu’il avait intenté, dans ses premiers romans, à la société et au langage, jusqu’à la résonance poétique de Désert. Je mettais en évidence la place prise par les origines familiales depuis Le Chercheur d’or et la force du mouvement de quête personnelle et parfois mystique qui guidait les personnages d’un bout à l’autre de cet œuvre en construction. Je soulignais l’importance accordée à l’environnement maritime et minéral, à Rodrigues ou sur l’Île Plate où étaient retenus les personnages de La Quarantaine. À bout de souffle, comme après un marathon, je parvenais au point que je m’étais fixé comme final : inviter le public à accomplir un voyage intérieur, en suivant le cheminement de J.M.G. Le Clézio à travers la série de questions qu’il avait préparée.

Plaisir de Le Clézio devant ses lecteurs

En lui passant la parole, je me retournais vers lui et je le découvris métamorphosé. Ce n’était plus l’homme fatigué et tendu, aperçu dans la voiture en allant jusqu’au théâtre, puis dans la loge : ses traits s’étaient lissés, sa mâchoire décrispée. Son regard ne s’attardait pas sur moi. Il ne me reconnaissait pas comme son interlocutrice : c’est au public qu’il voulait s’adresser et sans intermédiaire. Il levait les yeux vers la grande salle à l’architecture un peu étrange : les rangées de sièges du balcon plongeaient vers la scène dans un abrupt vertigineux. Nous avions devant nous près de six cents visages, dont l’éclairage, parfaitement réglé, nous permettait de distinguer les traits. Et pourtant, aucun des gestes, aucune des expressions de Le Clézio n’exprimaient d’appréhension. Protégé par le quatrième mur, invisible, dressé par les conventions théâtrales entre le public et les acteurs, il s’appuyait sur les règles qu’il avait lui-même fixées pour sa prise de parole. Ce quatrième mur serait franchi par les questions du public. Mais auparavant Le Clézio aurait défini le cadre thématique à l’intérieur duquel évolueraient les échanges.

Son plaisir à être devant ses lecteurs était perceptible. Il rappelait que nous participions tous à un événement qu’il qualifiait d’émouvant : « Voir ses lecteurs, leurs visages : c’est quelque chose d’exceptionnel pour un écrivain dont le travail est très solitaire ». Il inversait le point de vue. Il s’agissait d’une première, impressionnante, non seulement pour les spectateurs mais aussi pour lui, l’auteur, qui attendait beaucoup de cette rencontre. Aucun journaliste ne rédigerait le contenu de l’entretien, aucune caméra de télévision ne capterait des images regardées ensuite à travers un écran. Je sentais de plus en plus la particularité de mon rôle : ne pas faire obstacle par des questions qui surimposeraient ma vision de l’œuvre, ne pas me prévaloir de mes connaissances, me départir de la posture de critique qui avait indéniablement été la mienne dans ma présentation. Les 25 questions que J.M.G. Le Clézio allait se poser devant nous lui avaient été adressées sous forme écrite par des collégiens et des lycéens « posant des questions très directes, pas des questions compliquées. » Droit à l’essentiel, et dans un langage simple ! Cela seul lui importait.

Écrire, c’est faire de la littérature

Les questions qu’il avait sélectionnées interrogeaient les fondations de toute démarche artistique. « Écrire, c’est faire de la littérature ». Ce postulat de départ fixait immédiatement le niveau d’exigence et rendait secondaires les discussions sur les évolutions formelles. Lorsqu’il se demandait par exemple si, dans un roman, les personnages étaient nécessaires, Le Clézio ne rejetait pas la possibilité de l’identification du lecteur au personnage, « si les circonstances s’y prêtent et si le livre est bon ». Mais il ne considérait pas non plus le personnage comme indispensable : certains romans pouvaient fonctionner sans personnages, ne mettre en scène que des objets. Le Clézio ne condamnait rien par principe. Il ne s’impliquait pas dans les controverses qui animaient le milieu littéraire, entre les partisans du roman traditionnel et les écrivains du Nouveau Roman auxquels il avait été trop vite assimilé à la parution du Procès Verbal.

Quel que soit le mode d’élaboration des livres, l’enjeu était le même : la littérature n’était pas un objet agréable et à la mode. Elle était appelée à durer. Elle permettait surtout d’atteindre à une meilleure compréhension de notre univers, mais pas en délivrant des messages ni en tentant d’expliquer le réel : en soulevant le rideau qui le cache. Et la littérature ou l’art ne devaient pas s’enfermer dans des démarches égotistes : « Il faut dépasser le pur rapport de l’individu au réel, et arriver à une sorte d’incantation collective qui permet de dégager, d’enlever le cache qu’il y a sur la réalité. » Le Clézio déclarait écrire des romans « pour cette incantation, pour ce plaisir de correspondre avec les autres et d’approcher ce secret qu’est l’invisible irréel. » Mais aussi pour manifester sa « confiance dans le langage sans laquelle les rapports entre les êtres humains se détériorent. »

C’était complexe ! Mais ancré dans une expérience, la sienne. C’était un cheminement de pensée mais qui ne s’enfermait pas dans la théorie. Il invitait à écouter le rythme, la musique de la phrase, pour approcher d’une définition du style. Il emportait les auditeurs dans le mouvement des cercles concentriques que dessinait la trame de ses romans : il les construisait en partant du milieu, du centre pour leur permettre de se déployer non de manière linéaire, mais en entremêlant les temporalités. Pour lui, « la littérature se différenciait de l’Histoire avec un grand H ou même avec un petit h en ce sens qu’elle n’avait pas de début et qu’elle n’avait pas de fin. » Elle pouvait s’étendre jusqu’à l’infini…

Nomadisme littéraire

C’était un discours de haut niveau ! Il parvenait à le tenir pendant une heure, devant un auditoire de six cents personnes, sans susciter de lassitude, sans que l’attention fléchisse. En plus de sa haute figure à la géométrie régulière, de sa blondeur et de la clarté de son regard, la douceur et la clarté de sa voix très bien posée captaient son auditoire. Il s’échappait de ses notes qu’il agitait parfois du bout des doigts, il donnait l’impression d’improviser, d’entrer dans un vrai débat avec lui-même. Il exprimait ses doutes, et il invitait le public à l’aider à répondre aux questions dont la liste servait de support à son propos. Il adoptait un positionnement singulier et intriguant. Il persistait à s’écarter du particulier de ses livres pour envisager la littérature dans sa globalité, bien au-delà de l’Occident. Il n’évoquait pas même La Quarantaine, dont la parution était à l’origine de sa présence. Mais il parvenait à faire éprouver la manière dont son travail se nourrissait d’un rapport sensible aux vibrations des éléments naturels, d’une réflexion profonde sur la société et sur la littérature mais aussi d’un élan vers les autres êtres. Il rendait perceptible les subtilités du rapport de l’individu au monde à travers les inflexions d’une langue, la sienne, le français. Il expliquait qu’il l’avait choisie pour sa flexibilité, sa souplesse et sa précision, mais aussi parce qu’elle lui appartenait – ou plutôt qu’il lui appartenait – depuis l’enfance : « J’ai essayé d’écrire en anglais, avouait-il, mais je n’y suis pas arrivé parce qu’il me manquait le suc qui vient de la terre en passant par la sève ».

Il déployait aussi devant le public à la fois fasciné et étonné, un kaléidoscope de références littéraires aux sonorités souvent étrangères et aux noms parfois inconnus. Ceux qui prenaient des notes, s’arrêtaient, crayons en l’air, lorsqu’il citait le nom d’épopées asiatiques ou d’auteurs méconnus : leur graphie échappait à la plupart des personnes présentes dans la salle ! Il évoquait Sartre, mais aussi Louis Timagène Houat auteur du roman Les Marrons paru en 1844, immédiatement interdit et censuré parce qu’il rendait compte de la réalité de l’esclavage dans sa violence effroyable : personne n’était prêt à l’entendre !

Il citait Juan Rulfo, l’auteur de Pedro Paramo et du Llano en flammes, comme l’écrivain capable de faire percevoir dans toute sa justesse la vérité du Mexique pris dans la violence de la répression de la révolte des Cristeros. Pourtant, le point de vue de Rulfo était tendancieux et plus rien de ce qu’il décrivait n’existait : « Je ne sais pas ce qu’est la vérité romanesque, concluait Le Clézio. Tout ce que je peux vous garantir, c’est que ce n’est pas la vérité vraie. »

Il invoquait Catcher in the rye (L’attrape-cœurs) de J.D. Salinger comme son livre fétiche, devenu son modèle « dans la vie et dans l’écriture ». Le jeune Holden Caulfield y découvrait « les dangers du monde et en même temps ses propres limites ». « Les plus beaux romans, affirmait alors Le Clézio, étaient ceux que l’on dit initiatiques », parce que le passage de l’adolescence à l’âge adulte était ce moment où on se mesure au monde, déterminant pour toute notre existence.

Se situer au niveau du mythe

Pendant qu’il déroulait cette énumération, mon regard s’était égaré vers mes propres notes. J’étais à nouveau saisie par le réflexe du critique : qu’il écoute ou qu’il lise, il ne cesse de chercher matière à poser de « bonnes » questions. J’avais prévu d’aborder le thème de cette dimension initiatique, essentielle dans les romans et nouvelles de l’auteur de Mondo et autres histoires : des adolescents devenant hommes et des jeunes filles devenant femmes – et parfois mères – y occupaient une place centrale. J’aurais voulu m’étonner de la capacité de ces enfants à préserver leur pureté, à se tenir comme « hors champ » des atteintes de la perversité et du mal. Ils luttaient pour vivre, ils souffraient et parfois faisaient souffrir, ils se trouvaient déstabilisés, mais ils revenaient obstinément sur leur propre chemin : la quête de la beauté et de leurs origines.

J’aurais voulu alors interroger Le Clézio sur Onitsha, le roman où il avait évoqué sa propre « découverte des dangers du monde en même temps que de ses propres limites » à travers le personnage d’un jeune garçon de douze ans nommé Fintan Allen. Un long voyage en bateau avait emporté Fintan avec sa mère, vers l’Afrique où le père avait passé la guerre. J.M.G. Le Clézio avait fait ce même trajet en 1948, sur un cargo de la Holland Africa Line. Avec sa mère et son frère, il avait rejoint son père, médecin au Nigéria. En Afrique, le jeune garçon avait mené de front la confrontation à la rude figure du père et l’apprentissage d’une toute autre forme d’existence, sauvage, libre et exigeante. Dans Onistha, les rêves du père projetaient un éclairage mythique sur ce récit familial et accentuaient la portée initiatique de l’œuvre. Ce père de roman vouait en effet toute son énergie à retrouver les vestiges de la nouvelle Méroë fondée par Arsinoë l’Egyptienne dont la légende s’inscrivait dans la continuité des rivalités entre Osiris et son frère Seth et des enseignements du Livre des morts.

Mythes égyptiens dans Onitsha, hindous dans La Quarantaine, rituels soufis dans Désert, énigmes mayas dans Les Prophéties de Chilam Balam publiées en 1976, dans la même collection que ses propres romans, Le Chemin, chez Gallimard : le champ d’exploration par Le Clézio des grands courants spirituels de l’humanité ne connaissait aucune frontière. « Les mythes qui ont permis à la race humaine de survivre sont encore vivants », déclarait-il au public du Sorano alors que je renonçais à transgresser la règle qu’il avait fixée en l’interrogeant sur Onistha.

La singularité de sa manière d’être au monde se révélait au fil des questions qu’il se posait à lui-même, puis au fil des interrogations venues des spectateurs. Il ancrait sa présence dans la diversité des civilisations et des cultures, mais il se montrait très attentif, dans l’instant, à ceux qui se tenaient assis devant lui. Il invoquait « les trois plus anciens romans de l’histoire de l’humanité », rédigés en sanskrit – le Mahabharata (qui allie la philosophie et la science du récit), le Pañchatantra (recueil d’apologues et de fables) et le Kathâsaritsâgara (L’océan des rivières de contes) – mais il s’y intéressait parce que les éléments de savoir et de vérité contenus dans leurs histoires pouvaient aider les hommes et les femmes de Calcutta, de Mexico, ou de Toulouse à s’approprier, au quotidien, leur propre existence.

Le public suivait le cheminement de l’intervenant avec une attention aussi soutenue que celle qu’il lui accordait. Le silence régnait, mais à chaque moment qui le méritait, la salle réagissait par des rires sonores ou par des houles discrètes de contentement. Aucune question ne tombait dans l’anecdote. Elles portaient sur l’importance des images et des sensations dans son œuvre, sur sa relation à la nature ou sur les langages qu’il qualifiait de « parfaits » comme certaines langues amérindiennes riches en flexions et en subtilités.

Disparaître dans la ville

Mais il m’appartenait de faire tomber le couperet, d’avertir que l’heure de la dernière question et même de la « dernière question après la dernière » était arrivée. Je m’acquittais ensuite d’une mission encore plus difficile, en contradiction avec l’osmose qui s’était établie entre l’écrivain et son public : annoncer que J.M.G. Le Clezio souhaitait disparaître, immédiatement, dans la ville. Il voulait bien signer des exemplaires de ses romans. Mais il préférait le faire discrètement, seul, comme il aimait écrire. Dans l’entrée du théâtre, des piles de livres attendaient ceux souhaitaient les acquérir. Ils pourraient les laisser, avec un petit papier portant leur nom. Il les dédicacerait le lendemain à l’aube et ils retireraient leur livre signé à Ombres Blanches.

« Voilà » : J.M.G. Le Clézio ponctua mon intervention de cette simple préposition avant de s’éclipser par l’autre côté de la scène. La soudaineté de ce départ, le contraste avec l’intensité de sa présence dans l’instant qui l’avait précédé était brutal, presque violent, même pour moi qui, depuis notre entrée sur le plateau connaissais le plan de fuite qu’il avait préparé. Il ne réapparut pas au dîner organisé chez Christian et Martine Thorel. le scénario tel qu’il l’avait écrit. Il s’était évanoui dans la ville comme il l’avait prédit, emportant une large part de son mystère.

« À travers ce livre, Aliette Armel nous présente, au-delà de l’écrivain brillant, un Le Clézio homme de conviction qui dénonce le déni d’humanité commis à l’égard des migrants, prend position pour les peuples menacés de disparition, contre les essais nucléaires, contre la prostitution enfantine en Thaïlande, ou défend les baleines grises.

Un homme toujours secret mais concerné, toujours singulier, un écrivain nomade qui s’installe pour écrire là où il se sent libre, et qui « à toute discussion intellectuelle sur le rôle du sacré dans son œuvre [préfère] la contemplation d’une nuée de mouettes » au-dessus de la mer. Hélène Mugnier, « Aliette Armel décrypte l’écrivain J.M.G. Le Clézio », Le Trégor, 18 avril 2019.

Références

- Aliette Armel, « Quand nature résonne avec littérature – De Thoreau aux écrivains français contemporains », Ultreia, été 2017.

- Aliette Armel parle de JMG Le Clézio sur France-Culture dans La Compagnie des oeuvres,, émission animée par Mathieu Garrigou-Lagrange : 16 septembre 2019, Série « J.M.G. Le Clézio, paradoxe et secret », émission 1, Vie secrète

- Aliette Armel parle de JMG Le Clézio sur RCF dans « l’entretien de la semaine », 1er juin 2019

- Aliette Armel, « L’inconnu sur la terre » dans le dictionnaire en ligne J.M.G. Le Clézio, publié par L’Association des Lecteurs de JMG Le Clézio

Partager cette ressource

Laisser un commentaire

Dernières ressources publiées

Au fil des semaines, j’exhume des pépites de mes dossiers. Elles font résonner la voix d’auteurs célèbres ou/et rares, leurs œuvres entrent en résonance autour de thématiques universelles et, selon la forme utilisée, les éclairages différent.

Pour être informé des dernières nouvelles,

abonnez-vous à la lettre d’info !

Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.