Henry Bauchau, maître en espérance

Henry Bauchau a vécu près de 100 ans. Parmi ses chefs d’œuvre : Œdipe sur la route, Antigone, L’Enfant bleu. Ses maîtres mots ? Lumière et espérance.

Lorsqu’il habitait Passage de la Bonne-Graine (75011), Henry Bauchau revenait souvent chez lui à pied en traversant le Jardin des Plantes. Chaque année, lorsque le prunus Sato-zakura « Shirotae » se couvrait de ses fleurs blanches annonciatrices du printemps, il s’arrêtait pour contempler

Une admirable pâleur

Toute en neige d’Orient

Éclairant le soleil gris

Où se dessine une femme

Une reine en cheveux blancs

« Le Prunus blanc », recueil « Jardin des Plantes », dans Poésie complète, Actes Sud, 2009

Introduction

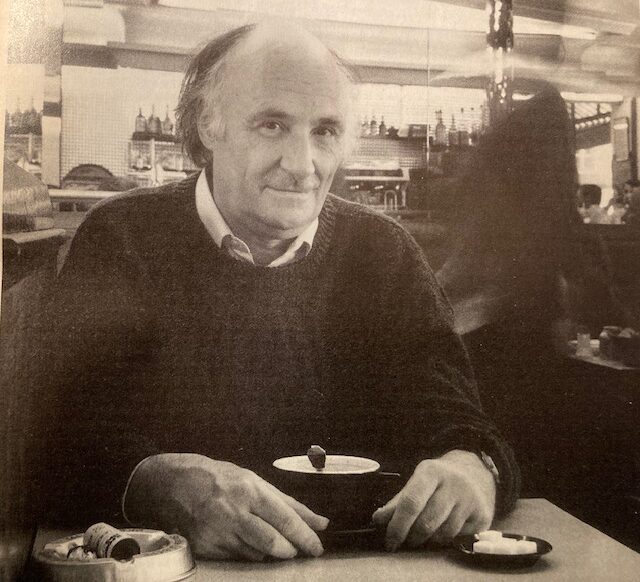

J’ai rencontré Henry Bauchau a plusieurs reprises à partir de 1994, date à laquelle j’ai découvert par hasard, dans une librairie, un livre qu’une fois ouvert je n’ai pu lâcher : Œdipe sur la route.

Je l’ai fait intervenir dans des rencontres avec des écrivains que j’organisais alors pour le Conseil général de Seine-Saint-Denis, puis sur France-Culture dans le cadre d’une série de 4 « Nuits magnétiques » sur La Lumière Antigone (1998). En 2000, c’est devant la caméra de la réalisatrice Elisabeth Kapnist, que j’ai mené un entretien de plusieurs jours, dans l’appartement du Passage de la Bonne-Graine, pour la collection « Les hommes livres » de Jérôme Prieur. Ce film, Henry Bauchau, écrivain par espérance, a été diffusé à la télévision belge et suisse. Il est toujours disponible dans le circuit des bibliothèques publiques françaises. Pour le grand entretien réalisé dans sa dernière demeure à Louveciennes et publié dans Le Magazine Littéraire, en mai 2007 (n°464), c’est un autre aspect fondateur de la démarche de l’auteur que le titre a mis en exergue : Henry Bauchau, la quête de la vérité.

Les échanges figurant dans cette page sont des extraits de ces différents entretiens.

« Je ne sais pas avec précision ce que je cherche dans l’écriture, mais je sais que sans elle je n’aurais pu survivre. Apporter aux autres un peu de beauté, les aider à se comprendre en leur racontant pour une part mon histoire enveloppée de la liberté et du caractère épique de mon imaginaire. Je ne puis aller beaucoup plus loin. » Henry Bauchau, Dernier Journal (2006-2012), Actes Sud, 2015.

Enfance : la guerre et l’absence

A.A. – Lorsqu’au milieu des années 1990, l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine) a inauguré son installation à l’abbaye d’Ardenne par une exposition sur la guerre de 1914, vous avez accepté d’y participer, comme témoin d’un événement souvent évoqué dans votre œuvre : l’incendie de Louvain que vous avez vécu à l’âge de 18 mois. Comment expliquez-vous la persistance de ce souvenir forgé à un âge si jeune ?

Henry Bauchau. – Notre enfance est un des éléments déterminants de notre vie. À cet âge, je n’ai évidemment pu ressentir que la frayeur de ceux qui me portaient. Mais j’ai tellement entendu parler de cet incendie dans ma famille qu’il est devenu pour moi un événement vivant. Ce que j’ai personnellement ressenti, c’est l’absence de ma mère dont j’ai été séparé pendant deux à trois mois. Cela a beaucoup marqué mes rapports avec elle et ceux, très étroits, que j’ai toujours entretenus avec mon frère aîné.

La psychanalyse et la révélation de l’écrivain

A.A. – C’est votre psychanalyse avec Blanche Reverchon-Jouve qui vous a aidé à prendre conscience de tout cela ?

H.B. – La psychanalyse m’a libéré. Dans un premier temps, elle m’a emporté dans son mouvement puissant qui est comme celui d’une grande roue. J’ai ensuite pris peu à peu livraison de ce qu’elle m’avait apporté. Elle m’a fait prendre conscience que l’écriture était la chose la plus importante dans ma vie alors que je me considérais plutôt comme un homme d’action. Je n’écrivais alors que des poèmes. Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à tenir régulièrement un journal. Puis des romans. Mais surtout, j’ai commencé à laisser parler l’inconscient. Avant ça, je poursuivais surtout des idées.

A.A. – Et ce mouvement généré par la psychanalyse a tout emporté ?

H.B. – Elle m’a appris à écouter ce que l’événement quotidien nous apporte. Nous nous imaginons que nous guidons notre vie, mais nous sommes guidés par elle. J’ai particulièrement l’impression que les sujets de mes poèmes, les personnages de mes livres m’ont choisi bien plus que je ne les ai choisis.

L’apparition des personnages

A.A. – Votre premier roman, La Déchirure, est très inspiré par votre psychanalyse, par votre mère absente, et par sa mort. En revanche, il a été précédé par une pièce de théâtre sur Gengis Khan… Comment vous est venus l’idée de ce texte ?

H.B. – Un soir, j’ai vu apparaître la scène entre Gengis Khan – qui venait de s’emparer de Pékin – et le roi d’or vaincu. J’ai vu ce qu’ils faisaient, entendu ce qu’ils disaient. C’était un moment d’inspiration passionnée comme j’en ai connu quelques-uns dans ma vie. Un profond ébranlement intérieur. J’avais fait une analyse, je m’étais ouvert à l’inconscient, mais tout à coup m’était apparu son côté sauvage, irréductible, qui semblait nier toutes les valeurs auxquelles je tenais. Gengis Khan, au départ, voulait anéantir toute la civilisation urbaine parce que pour lui et pour les Mongols, le monde désirable était celui où les chevaux et les peuplades mongoles pouvaient s’épanouir librement. Auprès de son ministre

Tchélou T’saï, il a pris peu à peu conscience de l’existence des villes et de l’univers sédentaire des paysans. Mais à travers Gengis Khan, j’ai pris, moi, conscience de ce que représentait un nomadisme fondamental, lié aux animaux, à l’amour des chevaux et de la nature.

A.A. Par Œdipe sur la route (paru en 1990) et Antigone (paru en 1997), deux romans montrant le père et la fille ensemble sur la route puis, pour Antigone, dans l’accomplissement de son destin, au-delà de la mort, vous avez conquis – à plus de 80 ans – un très large public de lecteurs fidèles. Comment les circonstances vous ont-elles conduit vers eux ?

H.B. En 1984, j’étais extrêmement découragé au point de vue littéraire. Tous mes livres de poèmes étaient épuisés, mes deux romans ( La Déchirure et Le Régiment noir (roman situé dans l’Amérique du temps de la guerre de Sécession) n’étaient plus disponibles et je venais d’apprendre que biographie de Mao Tsé-Toung, à laquelle j’avais consacré huit ans de ma vie, avait été mise au pilon. Cet été là, alors que j’étais avec ma femme à Belle-Île-en-Mer, j’avais l’idée de commencer un roman sur la Seconde Guerre mondiale. Et tout à coup, je me suis retrouvé comme un cheval qui refuse l’obstacle ! Non, je ne pouvais pas faire ça, pas à ce moment-là. Je continuais néanmoins à écrire mon Journal. Un jour, juste avant de retourner à Paris, j’ai commencé à écrire sur Œdipe et Antigone sur la route, allant vers un village et craignant d’y être accueillis par des jets de pierres. Et après cinq ou six jours, un récit s’amorçait ! Je pensais que pour avoir une chance de publier à nouveau, il me fallait proposer un texte court, d’une centaine de pages. Deux ans après, j’ai terminé la première version du livre : environ cinq cents pages manuscrites.

A.A. Ce qui fascine votre lecteur, c’est que vous donnez l’impression de les accompagner, de marcher avec eux. Or… vous n’êtes jamais allé en Grèce, pas plus qu’en Asie sur les traces de Gengis Khan, ni dans les Etats-Unis du Sud du Régiment noir… Comment faites-vous ?

H.B. Par un retour à l’esprit d’enfance, ce à quoi nous conduit la psychanalyse, ou le yoga. Un petit enfant voit le monde tellement vaste et tellement de choses dans ce monde ! Et il se laisse porter. Pour lui, il n’y a rien d’extraordinaire à découvrir la Mongolie, la Chine, les Etats-Unis dans le Brabant wallon comme je l’ai fait. Pour la Grèce, j’en ai eu le goût, ainsi que celui de la langue grecque, dès mes études secondaires. Et ce n’est pas moi qui accompagne Œdipe et Antigone, mais Sophocle. Je l’ai d’ailleurs exprimé dans un poème, « Sophocle sur la route ». D’autres personnages se sont imposés peu à peu : Clios, qui évolue au fil du roman. L’assassin devient peintre. Œdipe lui aussi change : il était sculpteur, il devient aède. Quant à Antigone… Elle était pour moi un personnage énigmatique. Je me demandais comment une jeune fille avait pu, dans le monde de Thèbes dominé entièrement par des lois viriles, faire face, toute seule à Créon et aux hommes de Thèbes. C’est incompréhensible si on ne comprend pas qu’elle a passé, avant ça, dix ans sur la route. L’épreuve que traverse Œdipe pour se transformer de criminel en homme qui peut entrer dignement dans Athènes, la cité où va naître la démocratie, Antigone l’a vécue aussi, mais dans le corps d’une petite jeune fille de 14 ans, et c’est elle qui mendiait, qui assurait la part la plus dure. Quand elle arrive à Thèbes, elle est armée d’une grande force. Sur la route, elle a reçu sa part, comme chacun de nous peut la recevoir, s’il est capable de faire l’effort pour s’en approcher.

A.A. Chacun à sa manière peut devenir Œdipe et Antigone ?

H.B. Oui, je dirais ça. Chacun peut à sa façon se découvrir, découvrir qu’il porte en lui-même un trésor qui est le sien.

A.A. Vous pensez donc que l’écriture peut servir ? Qu’elle peut être utile ?

H.B. Je vais à l’encontre à peu près de toute la pensée des écrivains actuels, mais je le crois. L’écriture purement de fiction peut être utile parce que l’imagination nous est aussi nécessaire que boire et manger.

La mort d’Antigone et de Laure

A.A – « C’est il y a dix jours, écriviez-vous le 3 septembre 1993, à près de neuf heures du soir, que j’ai terminé la première version du livre que j’appelle temporairement Le Cri d’Antigone, en achevant la scène de la mort. J’y ai travaillé avec beaucoup d’efforts, parfois une grande tristesse. Écrire la mort d’Antigone a été une lourde tâche, dont je ressentais la nécessité, mais que toute une partie de moi-même refusait. Antigone doit mourir, et je ne voulais pas qu’elle meure. » Vous avez de la difficulté à accepter la mort de vos personnages ?

H.B. Sophocle lui-même acceptait difficilement la mort d’Antigone. Il est allé trouver son ami Périclès qui lui a dit « Ce qui importe, ce n’est pas qu’Antigone vive sur la scène, elle peut mourir sur la scène, ce qui importe, c’est qu’elle vive dans nos cœurs ». Quand on écrit la mort d’Antigone on la vit. Quand on a vraiment intégré très fortement un personnage, on ne peut pas l’abandonner. Il y a un vrai travail de deuil à faire. Comme par rapport aux êtres humains.

A.A. La longue période de l’écriture d’Antigone a été aussi celle de la maladie, puis du décès de votre femme, Laure. Elle accompagnait votre vie mais aussi votre travail d’écriture. Elle est très présente dans votre Journal, et vous y exprimez une idée étonnante sur sa traversée de la maladie d’Alzheimer.

H.B. Actuellement, on parle beaucoup du problème de l’euthanasie. Si ma femme avait su à l’avance ce qui allait lui arriver, elle aurait sans doute demandé à mourir par euthanasie. Elle n’a pu comprendre la nature de sa maladie avant d’y entrer. J’ai donc assisté à son lent déclin avec, au début, beaucoup de regrets qu’elle n’ait pu mourir à temps. Peu à peu, j’ai constaté qu’une vie inconsciente continuait à se manifester par de très petites choses et qu’elle menait Laure plus haut qu’elle n’aurait pu aller sans cela. C’est ce que j’ai ressenti, pendant ces deux ans à l’hôpital qui ont succédé à l’année très difficile qu’elle avait passée chez nous. Je pense que l’écriture d’Antigone, sa maladie et sa mort sont étroitement liées. D’une certaine façon, l’espérance que représente Antigone et l’impossibilité de lutter contre la maladie étaient là aussi comme deux contradictions produisant un effet… peut être de vie dans l’écriture ?

Espérance et lumière

A.A. Les deux mots que vous avez attachés à la personnalité d’Antigone sont espérance et lumière.

H.B. Oui parce que la lumière d’Antigone, c’est une lumière acharnée. Elle vit au jour le jour avec acharnement et cet acharnement dans un cœur ouvert produit de la lumière. Mais elle ne sait pas où elle va. Et elle accepte. Alors que nous, nous ne savons pas non plus où nous allons, mais nous nous imaginons que nous le savons.

A.A. Dans L’Enfant bleu que même face à la psychose, l’espérance peut exister. C’est le cas de Lionel, qui vous a inspiré l’enfant du roman, et qui est devenu un sculpteur dont les œuvres sont souvent exposées.

H.B. Tout travail qui vise à s’occuper des gens, de leurs problèmes psychologiques et psychiques suppose l’espérance. Je ne conçois pas qu’un médecin soit sans espérance. Dans L’Enfant bleu, je raconte une cure qui a amené un jeune psychotique à vivre relativement indépendant dans le monde grâce à un métier artistique qui correspond à ce qu’il est. Permettre aux gens de développer leur part créative est essentiel.

H.B. Dans votre journal, vous affirmez néanmoins : « Ce n’est pas l’œuvre qui compte, c’est l’être intérieur. »

A.A. C’est ce que je pense, oui.

“Je constate en moi une espérance après la mort, je ressens un désir d’infini, mais aucune certitude, et la mort m’a toujours paru un des actes nécessaires de la vie en nous. J’accepte la fin de tout, liée à la mort du corps, les regrets ne consistent que dans l’inachèvement de ce qu’on a accompli. L’espérance d’un après la mort ne doit pas être rejetée quand elle existe, mais elle n’est que du ressort de l’intuition. J’espère et j’attends, comme le petit garçon qui s’est installé à la place du père dans le lit maternel. J’attends d’être remis tendrement dans mon propre lit.”

Henry Bauchau, Dernier Journal (2006-2012), Actes Sud, 2015.

Références

- Aliette Armel, Henry Bauchau, la quête de la vérité, Magazine Littéraire, mai 2007, n°464

- Henry Bauchau, écrivain par espérance, documentaire réalisé par Elisabeth Kapnist, INA, coll. « Les Hommes-livres », 2000 (Entretien par Aliette Armel)

Partager cette ressource

Laisser un commentaire

Dernières ressources publiées

Au fil des semaines, j’exhume des pépites de mes dossiers. Elles font résonner la voix d’auteurs célèbres ou/et rares, leurs œuvres entrent en résonance autour de thématiques universelles et, selon la forme utilisée, les éclairages différent.

Pour être informé des dernières nouvelles,

abonnez-vous à la lettre d’info !

Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.