La Bretagne, « pays des saints »

Un des récits fondateurs de l’Armorique devenue Bretagne remonte à l’arrivée, au V° siècle, de moines évangélisateurs venus d’Outre-Manche et proclamés saints.

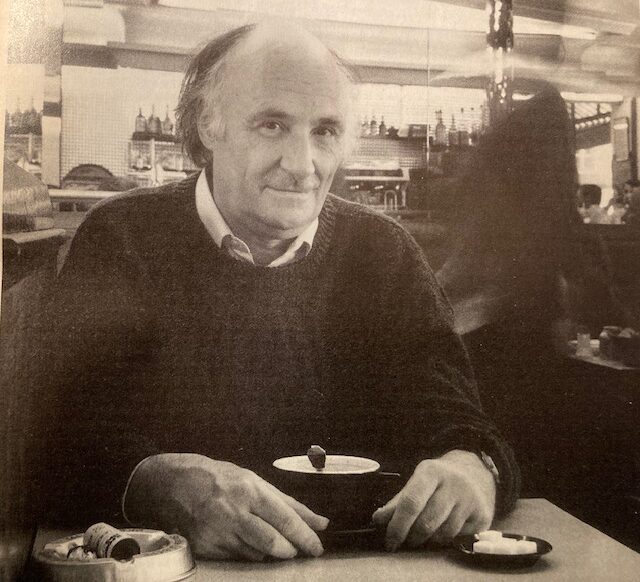

La Bretagne ? « Si j’avais à la définir, je l’appellerais le pays des saints » Anatole Le Braz

Introduction

La citation d’Anatole Le Braz placée en exergue se réfère à un fait incontournable et incontestable de l’histoire bretonne. La succession d’événements fondateurs de son identité se déroule sous la forme d’une épopée, chrétienne et monastique, dont les acteurs principaux sont toujours honorés comme saints dans la toponymie et l’onomastique, dans les chapelles et les pardons, dans la musique, dans les fêtes et dans les statues en bois ou céramique qui ornent les étagères des lits-clos transformés en vaisseliers ou bibliothèques.

La période où s’est déroulée cette épopée se situe entre le III° et le VII° siècle et plus principalement au tournant des V° et VI° siècles de notre ère.

Une épopée chrétienne et monastique

Le III° siècle, c’est lente décadence de l’empire romain, particulièrement dans ses marges. À l’époque gallo-romaine, les textes désignaient sous le nom d’Armorique un vaste territoire, à l’Ouest du continent. L’appellation de Bretagne était, elle, réservée à la grande île située de l’autre côté du « bras de mer qui, au sud du pays, permet de naviguer vers la Gaule » (1). Cette « mare gallica » était aisément franchissable, même avec les rudimentaires bateaux de l’époque. Et les premiers occupants bretons de l’Armorique ont été des soldats recrutés par l’empire romain dans l’Ile de Bretagne pour défendre le Nord-Ouest du continent. Mais lorsque sont apparus les pirates angles et saxons, aucune côte située de part et d’autre de cet espace maritime n’a été à l’abri de leurs expéditions ravageuses. L’empire romain ne parvenait plus à assurer le contrôle de ses frontières, ni à l’Orient ni à l’Occident.

Particulièrement touchées par les dévastations, les côtes nord de l’Armorique étaient alors peuplées d’autochtones en perpétuelle révolte, revendiquant leur indépendance. Ils perpétuaient leurs cultes ancrés dans la nature, auprès des arbres, des clairières, des fontaines et des pierres dressées ou posées en forme de table. Ils reliaient les vivants aux énergies terrestres et cosmiques, mais aussi aux morts sous l’égide de ceux que les Grecs, puis Jules César dans La Guerre des Gaules, ont désigné comme druides (2). Ces druides étaient les sages de la civilisation celtique, mages, savants et juges, ils détenaient et transmettaient le savoir. Ces cultes autochtones étaient redevenus majoritaires dès que la romanité, par laquelle était venu le christianisme à la fin du IV° siècle, s’était trouvée déstabilisée.

L’île de Bretagne, elle, avait été envahie par les Angles et les Saxons dans sa partie orientale. Face à l’Ile d’Irlande, Cornouailles et Pays de Galles étaient demeurées bretonnes. Dans leurs royaumes indépendants très peuplés, se pratiquait un christianisme dont les prêtres, avant leur conversion avaient été parfois druides : la tonsure de leurs moines (front rasé d’une oreille à l’autre au lieu d’une couronne circulaire au-dessus du crâne) ne reproduisait-elle pas la coutume druidique ? Ces royaumes étaient sous le coup de raids et de guerres menées par les Scots d’Irlande à l’Ouest, les Pictes au Nord, les Saxons à l’Est : la traversée du bras de mer vers les côtes dépeuplées d’Armorique était alors devenue un exutoire pour des clans familiaux menacés parmi lesquels figuraient des croyants fervents, portés par leur désir de transmettre leur foi, dans une langue qui rapidement se transforma, mêlant gaulois et breton. Leur épopée commençait avec le voyage maritime à bord de curraghs (coracles en français), bateaux de peaux avec une structure en bois lestée de cailloux pour affronter la haute mer : les légendes populaires n’ont gardé que le souvenir de la pierre. Les biographies des saints rédigées quatre siècles plus tard, ont donc décrit ces saints traversant les flots tempétueux dans des auges en pierre. Ces « traversées prodigieuses » sont réputées avoir duré des années pour certains, cependant qu’à d’autres a été attribué le pouvoir de marcher sur les eaux ou de franchir d’un seul saut le bras de mer.

« L’Irlande et le pays de Galles (Wales) ont toujours été l’objet de relations maritimes entre eux, l’Irlande n’étant distante de la Bretagne insulaire que seulement d’environ 55 milles marins (soit 100 km). D’autre part, la Cornouaille britannique (Cornwall) n’est séparée de la Bretagne armoricaine que par une centaine de milles marins. Au Moyen Âge, selon les vents, cette distance était parcourue en moins de 36 heures (une nuit encadrée de deux journées avec départ le matin, arrivée le lendemain soir) à la vitesse de 3 nœuds (5,5 km/h) réalisable par toute embarcation même sommaire. » Les plus grands curraghs, d’une dizaine de mètres de long sur deux mètres cinquante de large, pouvaient transporter plus de dix personnes. Et donc la légende du saint arrivant seul sur son auge de pierre qu’il faisait avancer à l’aide d’une unique rame est la représentation mythique d’un fait historique légèrement différent. Les saints appartenaient à un groupe humain structuré, une ou plusieurs familles qui naviguaient sur plusieurs grandes barques, Elles étaient rassemblées autour d’un chef politique et guerrier, et autour d’un ou plusieurs hommes de foi, déjà moines pour la plupart et pour certains anciens druides. Ils venaient retrouver la paix dans des lieux reculés et transmettre leurs croyances, suivant l’exemple de Saint Patrick qui, en Irlande, avait converti les païens célébrant les anciens cultes…

Et l’Armorique devint Bretagne

Le nouveau territoire sur lequel ces hommes, femmes et enfants débarquaient était suffisamment proche de celui de leurs origines pour qu’une fusion s’opère entre ces immigrants Bretons et les Armoricains autochtones, entraînant la Petite Bretagne dans une dynamique de reconstruction. Et c’est à cette époque que le nom de Bretagne a commencé à désigner l’extrémité ouest du continent européen. Les aspects fatalement brutaux de cette forme particulière de conquête ont été effacés. Seule source pour cette période, les récits populaires oraux n’ont gardé trace que des merveilles accomplies par les saints. Ils ont été fixés dans l’écrit, à partir du IX° siècle sous forme de biographies hagiographiques (4) et la mémoire bretonne s’est cristallisée autour des hauts faits des seigneurs et des miracles des saints venus de l’autre côté de la mer. Elle fait ainsi perdurer le souvenir de la vie d’abnégation des clercs missionnaires et glorifie la manière dont ils ont mis en place les fondements de l’Église bretonne en structurant des communautés autour d’ermitages, de monastères, d’évêchés cependant que les chefs laïcs pacifiaient leurs relations avec les Francs mérovingiens.

Les ermites bâtisseurs de « lan » (nom breton désignant l’ermitage), les guides spirituels établis sur un « plou » (paroisse) ou un « trè » (une « trève », dépendant d’une paroisse), les abbés fondateurs de monastères entourés de « minihis » (terres bénéficiant du droit d’asile) ont forgé la toponymie bretonne. Leur nom était souvent agrégé au terme désignant la catégorie du lieu (lan, trè, plou) consacré par leur présence pour désigner le village qui se créait autour d’eux.

Quant à leur titre de « saint », il leur était attribué par acclamation populaire. C’était la coutume dans les premiers temps du christianisme. Dans le reste de la chrétienté, l’usage a évolué. Seul le Pape a continué à être désigné comme le « Saint » Père. Puis à partir de 1234, seule la canonisation prononcée à Rome permettait d’attribuer le nom de saint à une personne remarquable en la considérant comme un intercesseur privilégié auprès de Dieu. La Bretagne, elle, n’a pas modifié ses pratiques. Les 700 (ou 800) bretons et bretonnes dont les statues ornent les chapelles, les églises mais aussi les niches de pierre surmontant les fontaines ou l’entrée des maisons n’ont pas cessé d’être vénérés comme saints, réputés pour leurs miracles et invoqués dans toutes les circonstances de la vie quotidienne : rares sont ceux qui ne sont pas doués d’un ou plusieurs pouvoirs guérisseurs. Désirs de mariage et de fécondité, retour des marins partis de longs mois en mer, soulagement d’un mal de tête ou de ventre, éradication d’une épidémie de peste : il y a toujours un saint auprès duquel trouver refuge et tous les chemins bretons mènent à une chapelle, un oratoire, une statue à la croisée des chemins permettant de les invoquer.

Je parle ici des 700 ou 800 saints que Rome n’a pas reconnus, malgré la persistance du culte qui, en Bretagne leur est rendu. Je parle de ces arrivants qui ont fondé la Bretagne. Je ne parle pas ici d’Yves Heloury, né en 1253 à Minihy Tréguier et canonisé par Rome en 1347, 40 ans après sa mort et devenu Saint Yves, patron de la Bretagne et des avocats. Je ne parle pas ici de Sainte Anne, patronne de la Bretagne, à l’existence contestable et contestée, possible mère de la Vierge et donc grand-mère du Christ mais que les Écritures n’évoquent pas. Elle n’a jamais été canonisée officiellement, mais le pape Jean-Paul II est venu l’honorer à Sainte-Anne-d’Auray dans le Morbihan, lieu majeur de son culte.

Les Sept Saints, Rome et le christianisme celtique

Sept Saints, Sept évêchés

Parmi ces saints, certains occupent une place particulière : Malo, Brieuc, Tugdual, Pol Aurélien, Samson arrivés d’Outre-Manche et deux « autochtones », Patern et Corentin. Ils ont été consacrés évêques, par la volonté des fidèles et avec l’approbation des rois. Cette charge épiscopale s’ajoutait, pour la plupart d’entre deux, à une fonction d’abbé et établissait officiellement leur pouvoir sur une communauté étendue. Souvent issus de familles princières, ces moines-évêques étaient attentifs aux considérations politiques et conscients que la foi est aussi un puissant outil de construction collective. Dans les « vitae », les récits en latin qui ont forgé, plusieurs siècles après leur mort, leur légende exemplaire tout autant que les circonstances historiques de leur existence, ces faiseurs de miracles et évangélisateurs de talent sont souvent décrits comme préférant leur ermitage aux honneurs, et leur mission de conversion aux charges ecclésiastiques.

Les sept évêchés (Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier, Saint-Pol-de-Léon, Dol-de-Bretagne, Vannes et Quimper) ont ainsi formé un réseau reliant d’Est en Ouest l’ensemble des ports du littoral breton et leurs évêques sont devenus les « sept saints fondateurs de la Bretagne ». L’unification bretonne était en marche. Son indépendance a été proclamée par Nominoë, dans la cathédrale de Dol, en 848. « Les vieux saints avaient fondé le peuple breton : Nominoë l’a constitué en nation », proclamait, un millénaire plus tard (1896), Arthur de la Borderie, historien et homme politique considéré comme le père de l’historiographie bretonne. Mais en cette fin du XIX° siècle, le christianisme enthousiaste des « vieux saints » semblait étouffé sous la peur de la mort, le péché et la morale, particulièrement dans les cités bretonnes vivant à l’ombre des cathédrales. Ces « forteresses solennelles, […] ces âmes de pierre, » sont parmi les plus belles de France mais pour ceux qui aspirent à l’amour terrestre et à une existence poétique ces « grandes images de granit pèsent sur [leur] cœur comme un remords »(5). Autour d’elles s’étaient agglomérés couvents et institutions religieuses à partir desquels les clercs exerçaient leur pouvoir sur l’ensemble de la société. Au milieu du XX° siècle encore, ce pouvoir clérical était perçu comme une chape de plomb et une source de terreur.

« Je fus flanqué dans les collèges catholiques, celui du Kreisker, à Saint-Pol-de-Léon, était une sorte d’annexe de la maison familiale. Oncles, père, frères s’y étaient succédé. Mais c’était une annexe sans soleil et sans air. On m’y remit Satan en tête. On m’y fit voir partout abominations et péchés. Je considère le jour de ma communion solennelle comme le plus malheureux de mes jours. Je crois m’être approché de la Sainte-Table, ce jour-là, avec un étrange sentiment de culpabilité. Longtemps me poursuivit l’idée d’avoir fait une communion sacrilège et c’est ainsi que pendant de longues années je vécus avec moi-même comme avec un frère maudit. […]

Plus encore que chez moi, dans ces sacristies closes qu’étaient les institutions privées, la crainte était l’alpha et l’oméga de la religion au lieu que ce dut être la confiance ».. Xavier Grall (6)

Mais à l’écart des cités dominées par les clochers élancés et ouvragés des cathédrales, à l’ombre des chapelles érigées sur les lieux investis par les saints au milieu des bois et près des sources, d’autres formes de terreur assaillaient les habitants. Enfouies sous la brume, battues par la pluie, giflées par le vent, les campagnes bretonnes étaient hantées par la mort à travers la figure de l’Ankou, son terrifiant serviteur, au nom d’origine galloise et irlandaise. Le grincement des roues de sa charrette surprenait les marcheurs dans les chemins creux et les « vieux saints » n’apparaissaient pas toujours comme salvateurs !

« Les chapelles […] sont toujours solitaires, isolées dans les landes, au milieu des rochers ou dans des terrains vagues tout à fait déserts. Le vent courant sur les bruyères, gémissant dans les genêts, me causait de folles terreurs. Parfois je prenais la fuite, éperdu, comme poursuivi par les génies du passé. La physionomie étrange, terrible de ces saints, plus druides que chrétiens, sauvages, vindicatifs, me poursuivaient comme un cauchemar. […] Plus tard, quand je connus l’Inde, je vis que mes saints étaient de vrais rishis, et que par eux j’avais touché à ce que notre monde […] a de plus primitif, à l’idée de solitaires, maîtres de la nature, la dominant par l’ascétisme et la force de la volonté ». – Ernest Renan (7)

Rome et le christianisme celtique

On était bien loin du christianisme autrefois venu de Grande-Bretagne et d’Irlande, celui dont Saint Patrick était l’initiateur et dont la croix cerclée est devenue l’emblème. Ce christianisme celtique avait, lui, une réputation joyeuse et festive. Il proclamait la « Bonne Nouvelle » de l’Évangile, la venue du Christ sur terre, et le mystère de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Face aux druides irlandais hostiles, Patrick prêchait ce Dieu d’amour en trois personnes en utilisant le trèfle comme symbole : trois lobes formant une plante unique. Mais il célébrait aussi les beautés de la création, la présence divine manifestée dans les éléments et les vertus de leur contemplation. Tout en détruisant les serpents du paganisme, le christianisme celtique s’inscrivait souvent dans la continuité de rituels venus des anciens cultes, druidiques et peut-être de la civilisation qui avait érigé et agencé des pierres jusqu’à Stonehenge, au Sud-Ouest de l’Angleterre. Il respectait certes l’organisation de l’église catholique et sa structuration hiérarchique en évêchés, mais sans recourir systématiquement à l’avis de l’autorité instaurée à Rome. Selon certaines sources, plébiscité par la foule, Saint Patrick aurait pris le titre d’évêque d’Irlande de sa propre autorité.

Depuis ses origines, la communauté chrétienne implantée en Bretagne a donc été marquée par la complexité de ses relations avec Rome et ses représentants directs : dans des missives rédigées en latin, le métropolitain de Tours s’opposait régulièrement, aux spécificités de cette Église essentiellement rurale, dont la doctrine se transmettait oralement et dans cette langue bretonne qui avaient rejeté le latin sur les marges des territoires occupés par les nouveaux arrivants. Les textes des conciles de ces premiers temps font état de controverses (comme la date de Pâques) opposant à Rome les moines-évêques bretons. Ils condamnent les pratiques courantes de ce clergé, assimilées à des superstitions dignes d’excommunication. N’accordaient-ils pas une place aux femmes dans la liturgie et l’administration des sacrements, et même dans la vie des prêtres ? N’encourageaient-ils pas une foi populaire en rapprochant le culte des fidèles, en célébrant aussi la messe en dehors des périmètres officiellement consacrés, dans des lieux dotés d’un pouvoir spirituel par la sagesse de l’ermite qui y avait vécu. Souvent déjà marqués par des pierres couchées ou dressées, ces sites étaient reconnus comme vibrant d’une particulière énergie depuis des périodes antérieures à celle du christianisme. Des chapelles et des oratoires, alors en bois, y étaient érigées, les sources aménagées en fontaines, les calvaires et les croix de pierre surgissaient au centre de ces périmètres ou à la croisée des chemins, mais aussi en haut des menhirs.

Car dès la fin du VI° siècle, le pape Grégoire le Grand avait perçu la force des cultes anciens : tenter de les éradiquer était voué à l’échec. Mieux valait s’appuyer sur ces coutumes pour évangéliser. « Ne supprimez pas les fêtes et les sacrifices que les Bretons célèbrent en l’honneur de leurs dieux ; transportez-les seulement au jour de la dédicace de l’église ou de la fête des saints martyrs, afin que, tout en conservant quelques-unes des joies de l’idolâtrie, ils soient plus facilement amenés à goûter les joies spirituelles de la foi chrétienne. » (8) Le christianisme se développa donc en Bretagne avec de fortes particularités : « le paganisme s’y dégageait derrière la couche chrétienne, souvent fort transparente »(9). À plusieurs reprises, la Bretagne a été considérée par la hiérarchie catholique comme terre de mission avec l’envoi de prédicateurs qui choisissaient de s’exprimer en langue bretonne. Certains, comme le dominicain Michel de Nobletz puis le jésuite Julien Maunoir au XVII° siècle, mettaient une telle vigueur dans leurs prêches qu’ils suscitaient de très nombreuses conversions mais aussi de multiples controverses . Ils christianisaient les lieux et les objets sacrés venus des vieux cultes, rappelaient le clergé au strict respect des règles sacerdotales et à la séparation entre clercs et laïcs. Ils faisaient construire des églises monumentales pour rassembler les fidèles éparpillés dans les chapelles rurales, ériger des croix dites de mission dans des lieux symboliquement forts. Ils créaient des outils pédagogiques comme les « tableaux de mission » peints par Dom Michel de Nobletz ou les cantiques spirituels écrits par le Père Maunoir. Les miracles qui leur étaient attribués accentuaient la ferveur des fidèles. Et leurs prêches rassemblaient les foules particulièrement à l’occasion de ces manifestations festives spécifiques à la Bretagne : les pardons, coutume venue elle aussi d’Outre-Manche.

Les pardons – le Tro-Breiz – La Vallée des saints

Les pardons

La confession et la pénitence proportionnée à la faute permettant le « pardon » des péchés ont en effet été inaugurées dans la chrétienté par les moines irlandais. Ils ont en même temps initié la pratique des « pèlerinages de réparation » dont les pardons bretons sont une forme allégée. Ces « fêtes de l’âme » – selon l’expression de l’écrivain Charles Le Goffic – sont des rassemblements périodiques alliant religieux et profane, en l’honneur d’un saint, le plus souvent à l’occasion de sa fête et sur le territoire où il est réputé avoir vécu. Un pardon comporte toujours une messe mais aussi un sermon délivré par un prédicateur, parfois un évêque, venu d’ailleurs et spécialement pour la circonstance. Des chaires vouées à ces prêches ont été érigées dans les enclos, à l’extérieur de l’Église ou de la chapelle. Ainsi des fidèles beaucoup plus nombreux qu’à l’ordinaire, peuvent être accueillis pour écouter une homélie les incitant à revenir au sens premier du mot pardon, à se réconcilier entre eux, à mettre fin à leurs querelles.

Les pardons comportent toujours une marche, de l’Église à un oratoire, d’une chapelle à une fontaine ou à un calvaire, à la manière des saints évangélisateurs qui arpentaient à pied leur territoire, rencontrant ici une épreuve, accomplissant là un miracle. Parfois ce parcours se poursuit en mer, sur des bateaux décorés, rappelant les « traversées prodigieuses » des moines venus d’Outre-Manche. Cette pérégrination adopte toujours la forme d’une procession avec bannières, croix de procession, statues et reliques portées sur les épaules des pardonneurs dans leurs habits du dimanche : les coiffes, châles en cachemire, vestes brodées et chapeaux ronds n’avaient autrefois rien de folklorique ! Des cantiques en breton, particulièrement ceux célébrant le saint ainsi fêté, accompagnent ce cheminement. Sur le lieu de destination, une bénédiction est accordée à tous les fidèles mais aussi à leurs chevaux, à leurs instruments agricoles, à leurs semences, à leurs bateaux ou à leurs enfants, « pour les empêcher de s’épouvanter », les délivrer de toute peur. Un tantad, un feu de joie, clôt la partie religieuse de la manifestation qui prend alors un tour très profane : le repas arrosé de cidre et de bière facilite la réconciliation, les sonneurs dont les instruments soutenaient jusque-là le chant des cantiques lancent l’appel aux danseurs pour un laridé, un hanter-dro ou une gavotte initiant le fest-noz qui se prolonge dans la nuit.

Certains ne rassemblent que des dizaines de fidèles. D’autres attirent des milliers de pardonneurs pour lesquels il faut ouvrir – comme au Folgoët – une grande esplanade permettant leur accueil. Mais, quelle que soit leur importance, ces pèlerinages sur les pas des moines évangélisateurs ont survécu aux turbulences de la chrétienté bretonne et à la récente désaffection des églises.

Les rituels persistent à rejoindre ceux qui – à travers le temps et l’espace, de la Grèce antique à l’Inde millénaire – conduisent les fidèles vers la guérison, la rédemption, la transformation intérieure au fil de marches giratoires et silencieuses et dans le sens du soleil. Des contournements, des adaptations de la pratique, ici comme en bien d’autres régions du monde, se sont aussi mis en place : dévoiements ou forme de charité détournée ? N’est-ce pas la seule tolérable dans ce pays d’orgueil (10), où même le plus pauvre n’avoue pas avoir besoin d’aide et où il est difficile de donner sans faire offense ?

« J’ai connu un couple [qui vivait des pèlerinages]. Le bonhomme s’appelait Pochan, sa femme c’était Soize, Soize Pochan. Elle était laveuse, et à l’occasion elle allait en pèlerinage. Mais lui, il était presque toujours en route, par monts et par vaux, en chemin.

Quand on avait des gens ou des bêtes malades, quand c’était trop loin, qu’on n’avait pas le temps d’aller ou qu’on n’était pas bon marcheur [on payait quelqu’un pour aller à sa place]… Et puis, c’était plus chanceux d’envoyer un pauvre que d’aller soi-même. On lui donnait un peu de monnaie et souvent, on le payait en nature. Des pommes de terre, du pain ou du lard. Et on lui donnait des provisions pour faire sa route quand il allait loin. » Anjela Duval, poétesse en breton et paysanne en Trégor (1905-1981) (11)

Le Tro-Breiz

Car il pouvait s’agir de pèlerinages locaux et proches ou de l’accomplissement de la marche circulaire faisant le tour complet de la Bretagne en reliant les évêchés des sept saints fondateurs. Long de 109 lieues bretonnes, environ 600 kilomètres, le « pèlerinage aux sept saints de Bretagne » pouvait s’accomplir au Moyen-Age en un mois, à raison de 20 kilomètres par jour ou en sept étapes, chacune reliant deux villes-cathédrales. C’est désormais en sept ans que plusieurs associations proposent aux marcheurs du XXI° siècle d’accomplir l’ensemble de l’itinéraire. Les Chemins du Tro-Breiz ont entrepris de raviver le pèlerinage en 1994, alors qu’il n’était plus considéré que comme un « mythe historiographique » élaboré à la fin du XIX° siècle.

Un des fondateurs de ces Chemins du Tro-Breiz, Philippe Abjean – professeur de philosophie, catholique de conviction et entrepreneur de caractère – affiche clairement l’ambition du projet : les Saints sauveront le monde et c’est par le retour à leur célébration que la Bretagne, terre des saints, retrouvera la voie chrétienne, sans renier la double racine de sa spiritualité, « l’une païenne, celle des vieux celtes et des mythes druidiques, et l’autre sacrée, celle des premiers saints » (12). Porté par le renouveau de l’intérêt pour les traditions, par l’engouement pour la marche, par la montée d’un désir de proximité respectueuse avec la nature et par un tourisme en quête de sens, le Tro-Breiz a rencontré un succès inattendu. Il a reçu la bénédiction des papes Jean-Paul II et Benoît XVI malgré la résistance de certains clercs locaux contestant l’ouverture du pèlerinage à tous les marcheurs, croyants ou incroyants, sans obligation d’assister à la messe ni de réciter les prières. Y-a-t-il pèlerinage sans intention, universelle (la paix, la justice la défense de la vie et de la planète) ou personnelle (guérison, pardon, souvenir d’un défunt et mémoire respectueuse de tous « ceux qui sont partis ») ? Peut-on participer à tout ou partie d’une étape du Tro-Breiz pour le simple bénéfice de la marche, pour le partage d’un moment convivial en famille, en touriste ou en breton de naissance ou de cœur, certains portant le Gwenn-Ha-Du (drapeau breton), d’autres les bannières ou les emblèmes de Sainte Anne ? Est-il suffisant de s’inscrire dans cette particulière faculté des armoricains à la solidarité, de s’ancrer dans la beauté de la terre bretonne et dans la richesse de son patrimoine matériel et immatériel particulièrement lié au sacré ? Des milliers de personnes aux motivations très diverses ont en tout cas répondu positivement à cet appel à retourner sur le chemin des 7 saints fondateurs.

La Vallée des Saints

Ces saints porteurs de légendes, d’idéal et d’imaginaire, de foi populaire et de mythes ont alors inspiré à Philippe Abjean une autre entreprise vouée à la résurgence de l’âme bretonne. Ce projet inédit ambitionne de faire surgir une « ile de Pâques bretonne composée d’un millier de sculptures monumentales à l’effigie des saints du pays », dans une vallée dite des mille saints, largement ouverte sur le paysage et à tous les visiteurs selon un principe de libre circulation et de gratuité, le mécénat permettant le financement des sculptures.

Le site choisi pour cette Vallée des Saints, est situé sur la colline Saint-Gildas à Carnoët, en plein centre de la Bretagne. Cette colline dénudée et râpée par les vents, culminant à 238 mètres d’altitude, est un magnifique observatoire de la course éperdue des nuages au-dessus d’un panorama ouvert à 360° sur la forêt du Fréau, sur la crête des montagnes Noires et des monts d’Arrée – vestiges du massif Armoricain – ainsi que sur les clochers des églises dressés au cœur des villages les plus proches. L’ampleur de ce site de 20 hectares est suffisante pour que le gigantisme des statues – blocs de granit sculptés de 10 à 20 tonnes et de cinq mètres de haut – paraisse adapté à l’espace sur lequel elles sont implantées. Ce « Carnac du III° millénaire » apparaît comme une nouvelle accentuation par l’homme de l’emprise du minéral sur une terre qu’il imprègne et comme un surgissement intemporel des saints l’ayant marquée de leur empreinte spirituelle mais aussi historique et légendaire. C’est en héros qu’ils sont représentés, entourés des objets symbolisant leurs victoires spirituelles, leurs pouvoirs de guérison et leurs exploits matériels contre les serpents, les dragons, et tous ceux, femmes et hommes, qui faisaient obstacle à une Bretagne indépendante, juste et chrétienne. Des « sculpteurs-interprètes » ont été sollicités pour ancrer ainsi la grandeur des saints dans le granit. Ils retrouvent les gestes de la sculpture monumentale sur pierre, autre forme d’exploit !

Les enjeux missionnaires et esthétiques de cette réalisation hors-norme ont été, dès l’origine, contestés. Son succès public et touristique a accentué, dix ans après son ouverture, des querelles de pouvoir et des controverses politiques, liées en particulier à l’évolution du territoire dans lequel elle s’insère. La spécificité du modèle économique préconisé par son fondateur a conduit à des ruptures dans les instances dirigeantes, troublant la paix dont ce lieu est aussi l’emblème. Elle est la condition indispensable pour qu’à l’abri des « colosses du silence » s’ouvre une nouvelle « porte de l’Esprit » , celle dont les saints passaient le seuil lorsqu’ils retrouvaient leur ermitage. Les « vitae » insistent sur leur permanente volonté de fuir le tumulte guerrier de leur époque mérovingienne, parmi les plus troublées de l’Histoire. Elles les décrivent tentant de se dérober à toute mise au premier plan, en position élevée, au-dessus de la foule. Ils réclamaient sans cesse à Dieu et aux hommes la possibilité de vivre à l’écart, dans la solitude ou au milieu de petites communautés, loin des sommets. Sur la colline de Carnoët, après la période de turbulences, le projet est reparti avec des perspectives de développement, particulièrement touristiques (Centre d’interprétation, visites guidées). Fin 2021, 155 statues géantes réaffirmaient déjà que la Bretagne demeure le pays des saints.

Conclusion

L’épopée des saints qui a fondé et marque depuis les premiers siècles de notre ère l’histoire de la Bretagne serait ainsi un creuset totalement inédit à l’échelle mondiale : creuset de légendes et d’imaginaire, de foi et de rituels, creuset où fusionnent les symboles des temps mythiques et bibliques, mais aussi ceux de l’indépendance et de la puissante cohérence d’une communauté humaine soudée au-delà de toutes ses querelles. Dans ce creuset se forge le récit de l’inscription de l’homme dans un espace naturel hors norme, son refuge et son recours tout autant que la source des plus puissantes de ses peurs. Les rois, les ducs, les instances religieuses, mais aussi le plus humble paysan ou le plus pauvre pêcheur, chacun à sa manière se réfère et révère ces saints à l’existence historique incertaine mais dont la présence perdure dans les noms de lieux et de personnes, les chapelles reconstruites et restaurées, les pardons maintenus et renouvelés, les poèmes écrits et chantés.

Notes

(1) Geoffroy de Monmouth, Histoire des rois de Bretagne, vers 1100 – 1155

(2) Jean-Louis Brunaux, Les Celtes. Histoire d’un mythe, Belin, 2014, p. 242-243

(3) Alain Le Roux, SAHPL, Des saints bretons connus et priés depuis des siècles, mais qui n’ont jamais existé, Conférence du 7 janvier 2006

(4) Récits de « vies » de saints à finalité édifiante et liturgique, montrant l’inscription du message chrétien dans le cours de l’histoire et l’action de Dieu à travers ses saints.

(5) Henri Pollès, Sophie de Tréguier, Julliard/L’Age d’homme, 1983, p. 29

(6) Xavier Grall, L’Inconnu me dévore, Calligrammes, 1984 (éditions des Equateurs, 2018, p. 61)

(7) Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse, Calmann-Lévy, 1883, p. 81-83

(8) Joël Cornette, Histoire de la Bretagne et des bretons, tome 1, Seuil, 2005, p. 190.

(9) Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse, op. cit., p. 83.

(10) Pierre-Jakez Helias, Le cheval d’orgueil, Plon, Terre Humaine, 1975.

(11) Angela Duval, Entretien avec André Voisin, émission Les Conteurs, Le Trégor en deux visages, ORTF, 28 décembre 1971.

(12) Philippe Abjean, Un rêve de pierre. Du Tro Breiz à la Vallée des Saints, Salvator, 2020, p. 45.

Le texte que je publie sur cette page de mon site est celui d’une conférence faite en plusieurs lieux de Bretagne, inspirée du chapitre 2 (Au pays des saints) de mon livre La Bretagne, Terre de sacré.

Références

- Aliette Armel, La Bretagne terre de sacré, éd. Desclée de Brouwer, 2022

Partager cette ressource

Laisser un commentaire

Dernières ressources publiées

Au fil des semaines, j’exhume des pépites de mes dossiers. Elles font résonner la voix d’auteurs célèbres ou/et rares, leurs œuvres entrent en résonance autour de thématiques universelles et, selon la forme utilisée, les éclairages différent.

Pour être informé des dernières nouvelles,

abonnez-vous à la lettre d’info !

Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.