Solitude – Qu’en dit la littérature contemporaine ?

Solitude, affreuse ou sublime, selon les circonstances. Ce qui se joue autour du mot solitude est ressenti par chacun selon son environnement, l’histoire qu’il a vécue et vit, avec ou sans elle.

Cuno Amiet, Schneelandschaft, 1904

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Dans le cadre d’un Café philo, il m’a été demandé d’explorer « quelques pistes ouvertes par la littérature contemporaine » autour de la solitude, notion devenue un enjeu social et politique. Elle est très présente dans les médias relayant des enquêtes sur un état de solitude qui concerne de plus en plus de personnes âgées confrontées à l’isolement social, sur un sentiment éprouvé par les jeunes atteints par « une épidémie de solitude », et l’effet de solitude induit par l’addiction aux réseaux sociaux. Le mur de l’écran sépare en effet leurs utilisateurs « de la vraie vie ». Mais des publications récentes mettent aussi en valeur la solitude « positive », aspiration légitime et féconde, indispensable à l’acte de création, à la liberté intérieure, à la vie spirituelle, à l’étude et à la connaissance de soi (Sabine Melchior-Bonnet, Histoire de la solitude. De l’ermite à la célibattante ; Marie de Hennezel, Dictionnaire amoureux de la solitude.)

- Exister c’est être seul – Emmanuel Levinas

La solitude ? Un dysfonctionnement

La solitude était un état physique et psychique envisageable dès les origines de l’Homme, mais considéré comme invivable (donc impossible à choisir volontairement) tant que l’homme n’a pu compter que sur la communauté pour sa subsistance, sa survie : un homme chassé du groupe, renvoyé à l’état d’homme seul, était un homme mort !

Au Moyen-Âge et à la Renaissance encore (excepté pour les intellectuels et les maîtres de maison), aucune solitude n’était possible, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison. Alors que les destinées étaient familiales beaucoup plus qu’individuelles, la solitude apparaissait comme un dysfonctionnement, le lot des pestiférés ou des fous. Elle était tolérée uniquement chez les moines et les ermites qui incarnaient une forme de liberté personnelle. (Sylviane Melchior-Bonnet, Histoire de la solitude, De l’ermite à la célibattante). L’homme n’était de toute façon jamais seul, car Dieu existait !

Robinson Crusoë

La solitude « moderne » envisagée comme un problème humain, est apparue dans la civilisation occidentale au XVII° siècle. On découvrait que l’homme pouvait être seul avec lui-même. Mais explorer cette contrée mystérieuse était encore considéré comme périlleux ! De riches britanniques ont payé des individus pour vivre seuls dans des « solitudes » construites dans leurs vastes parcs, rapporter ensuite leur expérience en faisant état des conséquences physiques et psychiques liées à cette mise à l’écart. Inspiré d’un fait réel, le roman publié en 1719 par Daniel Defoë, Robinson Crusoë, a suscité un véritable engouement autour de cette expérience inédite de survie en solitaire.

Jean-Jacques Rousseau

À la même période, Jean-Jacques Rousseau « invente » le concept philosophique de « sujet ». « Pour Rousseau, l’homme naît solitaire et ne rentre en société que dans un temps second et, dans la perspective de Rousseau, il ne s’y habitue jamais et considère toujours que la société est une oppression, sauf à la transformer en contrat consenti, c’est le contrat social. » (Philippe La Sagna, psychanalyste, « De l’isolement à la solitude », La Cause freudienne, 2007)

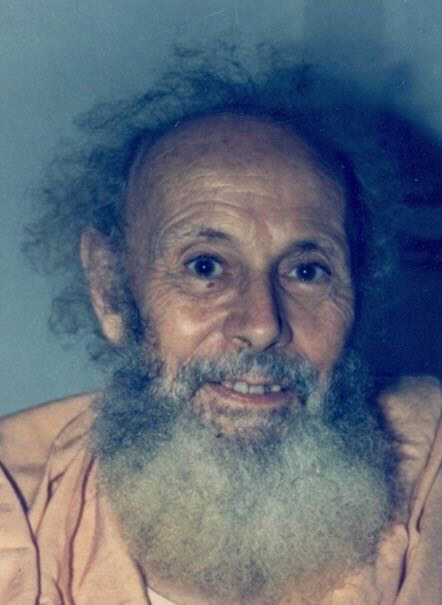

Emmanuel Lévinas

Au XX° siècle, Emmanuel Lévinas a théorisé, la notion de la solitude en invoquant la solitude ontologique de l’être humain. La solitude désigne ordinairement la situation contingente d’un homme isolé, à l’écart des autres hommes. Mais, cette acception est secondaire : fondamentalement, la solitude réside dans le fait même de l’existence, dans le fait qu’exister c’est être moi, être un « je », unique, séparé », en-deçà de son caractère, de son naturel, de ses costumes et rôles sociaux.

Selon Lévinas, nouq sommes des êtres isolés, tous différents, distincts les uns des autres du seul fait de l’existence : exister est ce que personne ne saurait faire à notre place. « On peut tout échanger entre êtres sauf l’exister. Dans ce sens, être, c’est s’isoler par l’exister. » (Emmanuel Lévinas, Le temps et l’Autre, 1979)

La solitude est donnée, elle constitue un point de départ existentiel. L’Homme nait seul. Mais même donnée, la solitude ne saurait constituer notre fin. Seuls, nous sommes enfermés en nous-même, mais ce « soi » que nous sommes n’est pas notre perfection, à laquelle nous tendons par ailleurs. Nous n’avons pas à aspirer à la solitude, elle est là sans qu’on puisse la nier ni en faire abstraction artificiellement. De même que nous ne saurions feindre de ne pas exister, de même ne pouvons-nous faire que nous ne soyons seuls. Nos tentatives d’évasion, de dépassement de notre solitude, nos efforts pour briser l’enchaînement à soi et aller vers l’autre qui lui aussi, dès la naissance est là, peuvent échouer, mais ils font tout autant partie de notre existence que la solitude… (« Exister c’est être seul », Gilles Hanus, in L’épreuve du collectif, Verdier, 2016)

« Exister, c’est être là, seul. Cette solitude, est séparation radicale. Je ne suis pas les autres, je suis avec les autres. Caresse qui creuse une soif et une faim.» Emmanuel Levinas

2. Être seul, c’est exister autrement – Christian Bobin

La littérature n’est pas la philosophie. Elle n’est pas vouée à élaborer des concepts ni à les discuter en suivant un cheminement abstrait, interrogeant en surplomb les modes d’exister. Sauf exceptions, les textes littéraires explorent, par les mots et leur agencement, l’expérience humaine jusque dans ses profondeurs. Ils s’appuient sur des personnages, qu’ils décrivent, physiquement, moralement, et auxquels les lecteurs peuvent s’identifier. Confrontés à la solitude, ils choisissent, parfois, de s’y retirer ou de la quitter pour mieux revenir, à leur manière, dans et vers la société… Nous allons explorer quelques-uns de ces états de solitude tels que la littérature contemporaine nous invite à les vivre… avec ses personnages souvent très proches de leurs auteurs.

Christian Bobin, la solitude comme philosophie de vie

Longtemps considéré comme à l’écart des courants littéraires dominants et des rituels du milieu littéraire parisien, Christian Bobin est célèbre autant pour son retrait du monde que pour l’aura particulière de ses textes.

La particularité de Christian Bobin est en effet qu’il a éprouvé la solitude dès le départ de sa vie consciente et qu’au lieu de sombrer ou de se révolter contre elle, il a trouvé des modalités d’existence avec elle, restant vivre dans sa petite ville du Creusot qu’il ne quittait pour ainsi dire jamais. La solitude est devenue pour lui une philosophie de vie. Mais sans doute plus encore : une manière d’être au monde en étant pleinement soi-même et en proposant aux autres une vision de la lumière perçue jusque dans l’ombre de la solitude, dans l’au-delà de l’Outrenoir, cette lumière réfléchie par le noir profond des toiles de son ami Pierre Soulages.

L’enfance de Christian Bobin a été marquée par un interdit : celui de sortir de la cour de la maisonnette familiale au Creusot, sauf pour aller à l’école (et son entrée à l’école a été un événement traumatique !). « Personne n’était responsable », écrit-il. Pourtant, c’est sa mère qui était l’auteure de l’interdit, par angoisse du dehors et désir de surprotéger son petit. Mais ni la psychanalyse ni le ressassement n’ont été le chemin de Christian Bobin. Il a tout de suite entrepris l’exploration de tout ce que cette solitude lui offrait. Christian Bobin s’est nourri dès sa petite enfance d’une relation avec les « petits riens » non humains qui l’entouraient : fleurs, feuilles, nuages, fissures dans les murs…

« J’ai été seul pendant deux mille ans – le temps de l’enfance. De cette solitude, personne n’est responsable. Je buvais du silence, je mangeais du ciel bleu. J’attendais. Entre le monde et moi il y avait un rempart sur lequel un ange montait la garde, tenant dans sa main gauche une fleur d’hortensia – une sorte de boule de neige bleue. Peut-on imaginer cela ? » (Christian Bobin, Prisonnier au berceau, Mercure de France)

Christian Bobin, la solitude comme ouverture aux autres

Christian Bobin a intégré sa solitude comme une manière puissante d’exister en empathie profonde avec les autres humains. Il a passé une licence de philosophie, il a travaillé à la bibliothèque d’Autun, à l’éco-musée du Creusot à mi-temps, pendant dix ans. Il ne s’est donc pas claquemuré dans sa solitude.

Mais la poésie a toujours été sa préoccupation principale avant de devenir unique. La poésie qu’il surnommait « le notaire de l’invisible ».

« Il n’y a rien de plus précis, de plus concret et de plus incarné que la poésie. C’est quelque chose dans le langage qui nous fait voir cette vie mortelle, cette vie éphémère et qui la salue au moment où elle passe dans les plus tremblants, et les plus lumineux de ces détails ».

Dans un entretien accordé à Radio-Canada en 2008, Christian Bobin a évoqué ses visites à son père, atteint de la maladie d’Alzheimer : « je voyais des hommes et des femmes dont la barque de vie était en train de couler, très peu de lumière entrait là, et malgré tout, presqu’à chaque fois je revenais avec un trésor… Dans ces endroits apparemment de misère où les gens viennent terminer leur vie dans une sorte d’apothéose de souffrance et d’angoisse, […] il n’y a plus de roi ni de reine, vous êtes assis en face de quelqu’un et vous avez son âme en direct avec ce qu’elle a d’âpre et de dur et parfois aussi ce qu’elle a d’étonnamment lumineux. Je voyais la grandeur de la vie, là même où elle était écrasée. Si je peux voir tout cela, c’est que je suis resté sous mon arbre. Pendant plus de 50 ans, je n’ai pas quitté mon arbre ».

« Dans son modeste logement du Creusot, situé pertinemment dans une ancienne caserne de pompiers construite dans les années cinquante, Christian Bobin veille pour nous, écrivait Lydie Dattas en 2001, sur le trésor des mots. Il vit dans cette solitude si particulière des gardiens de phares, des éclusiers et des gardes-barrières, qui ont pour leur loisir la majeure partie de leur temps, mais dont la profession concentre en de brefs instants leur attention assez intensément pour empêcher que l’on se noie ou qu’on se fasse écraser. En tant que telle, sa solitude pourrait sembler égoïste : elle est en fait proportionnelle à l’attention presque monstrueuse que cet écrivain porte aux êtres et aux choses. Parce qu’il connaît les gens mieux que personne, il faut qu’il en reste distant, sous peine de succomber à cette empathie inouïe que son propre cœur lui impose. Ne pouvant épouser tout le monde, il reste seul. Pour le comprendre, il suffit donc d’imaginer quelqu’un qui deviendrait tout ce qu’il voit ». (Lydie Dattas, in Christian Bobin, La lumière du monde. Paroles réveillées et recueillies par Lydie Dattas, Gallimard, 2001).

Christian Bobin a vécu en couple une première fois avec Ghislaine, mère de deux enfants, morte à l’âge de 44 ans puis il a été marié à Lydie Dattas, jusqu’à sa mort. Mais pour lui, « aimer, ce n’est pas s’enfermer dans la même maison, s’étouffer dans la même parole, s’assombrir dans la même histoire. Ce n’est pas remplir un vide, effacer une distance. Aimer c’est prendre soin de la solitude de l’autre, sans jamais prétendre la combler ni même la connaître. » (Christian Bobin, La folle allure, Gallimard, 1995). La solitude était pour lui une valeur donnant tout son prix à l’existence humaine, impliquant le très haut niveau d’exigence qu’il manifestait dans les relations avec ses semblables.

« J’ai toujours craint ceux qui ne supportent pas d’être seuls et demandent au couple, au travail, à l’amitié voire, même au diable ce que ni le couple, ni le travail, ni l’amitié ni le diable ne peuvent donner : une protection contre soi-même, une assurance de ne jamais avoir affaire à la vérité solitaire de sa propre vie. Ces gens-là sont infréquentables. Leur incapacité d’être seuls fait d’eux les personnes les plus seules au monde. »

Christian Bobin, L’épuisement, 1994

3. L’exploration des limites – De Walden aux Terres indomptées

Se mettre à l’écart volontairement pour ne pas sombrer dans la tourmente de relations sociales trop souvent d’emprise et qui empêchent d’être soi, résister aux formes d’existence imposées par les sociétés, les gouvernements, incompatibles avec son propre tempérament, son éthique, l’idée qu’on se fait de l’humanité. C’est le choix de certaines personnalités, le plus souvent fortes et/ou tourmentées, dont le chemin de vie sort de l’ordinaire. Ces formes de solitude souvent extrêmes ont longtemps été l’apanage d’ermites, de moines, de mystiques, de pénitents dans les forêts tropicales indiennes à l’époque védique décrite dans les épopées du Mahâbhârata et du Rāmāyaṇa, dans le désert d’Égypte aux premiers temps chrétiens, dans la forêt de Brocéliande pour certains chevaliers de la Table Ronde…

Outre-Atlantique, sur ce « nouveau » continent longtemps considéré comme vierge et sauvage par les Occidentaux, l’exploration de cette solitude dans des environnements extrêmes a pu atteindre et parfois dépasser – au moins dans les livres qui en rendent compte – la limite de ce que les êtres humains peuvent supporter, physiquement et moralement, lorsqu’ils se retrouvent, seuls, dans un environnement qu’aucun Homme reconnu comme tel, n’a apprivoisé.

Walden, H.-D. Thoreau

Au milieu du XIX° siècle, un pasteur unitarien, Ralph Aldo Emerson, abandonne, avec sa famille, la ville de Boston et les préoccupations expansionnistes de ceux qui ont été les Pères Pélerins, fondateurs puritains de l’Amérique, et sont devenus des hommes d’affaires implacables, partisans du capitalisme, de l’exploitation intensive des ressources naturelles et du travail des humains pour alimenter l’économie de marché.

Emerson part vivre à Concord, petite ville à 20 kilomètres de Boston, alors au milieu des champs et il devient le premier philosophe américain en publiant son essai Nature (1936) qui marque la naissance du transcendantalisme, un mouvement selon lequel « tout phénomène naturel est le symbole de quelque phénomène spirituel » et « la vérité, la bonté et la beauté ne sont que des aspects différents du même Tout », absolu et universel. Emerson encourage les étudiants d’Harvard à créer une littérature américaine inspirée par le caractère sauvage de la nature et une vie à l’écart, autonome, obéissant à des principes éthiques et non à des impératifs économiques et politiques destructeurs.

Né à Concord en 1817, Henry-David Thoreau, jeune homme très brillant intellectuellement, vit déjà une certaine forme de solitude sociale. Il est fils du propriétaire d’une petite usine. Mais il est incapable d’exercer un travail régulier. Il développe par ailleurs un sens aigu de la justice. Il se révolte contre l’esclavage, la guerre avec le Mexique et « le gouvernement scélérat ». Il refuse de payer l’impôt permettant de financer la guerre et il passe une brève journée en prison. Le texte écrit à partir de cette expérience, La Désobéissance civile, est devenu un manifeste inspirant pour Gandhi, Tolstoï, Martin Lutter King.

Pour renforcer par l’expérience les idées exprimées par son ami Emerson, Thoreau va au-delà de ce que le philosophe lui-même a réalisé et prescrit. Thoreau s’installe sur une terre de forêt entourant un lac, Walden, à 2 kilomètres de Concord, pour y vivre, seul, deux ans et deux mois dans une cabane avec pour compagnons les arbres, les oiseaux, les insectes, les plantes, le mouvement du lac et du ciel. Il y mène une « vie de simplicité et de sincérité avec la nature, en harmonie avec sa grandeur et sa beauté », à la recherche du soi et d’un mode d’écriture permettant au poète « à la fois de s’exprimer lui-même et d’exprimer la nature ». De son journal quotidien, il tire un livre, Walden ou la vie dans les bois, qui, au fil du temps, a acquis une influence planétaire.

Thoreau est devenu le modèle de la solitude dans les bois, posture adoptée en rupture avec la croissance et l’expansion démesurée des Etats-Unis, une solitude à l’écart de toutes les sollicitations de productivité, de distractions, de constructions. Juste la contemplation de la nature. Juste le travail nécessaire à la vie. Cette solitude n’est pas le rejet tout contact familier. Thoreau reçoit des visites de sa mère, de ses amis de Concord. Il s’agit d’une expérience de frugalité, y compris dans la vie sociale.

Cette solitude à la fois radicale et mesurée inspire, après Thoreau, bien des écrivains (car l’écriture d’un livre est un des objectifs de cette mise à l’écart), mais aussi bien des mouvements de résistance politique et sociale, à visée pacifiste et écologique : il est le précurseur de l’écologie. Il est très souvent invoqué par les hommes et femmes de la beat-generation, du mouvement « hippie » de l’après Seconde Guerre mondiale qui parcourent le monde en multipliant les démarches de retour à la terre avec le projet de changer la vie. Ces exemples de solitudes choisies se traduisent dans des livres appartenant à un genre littéraire spécifique, le « nature-writing ».

In to the Wild, Jon Krakauer

Une de ces démarches de solitude choisie, de quête intérieure au milieu de la nature sauvage explicitement placée dans la lignée de Walden, a été relatée dans un livre, lui aussi devenu mondialement célèbre : In to the wild, écrit par Jon Krakauer, publié en 1996, adapté au cinéma par Sean Penn (2007), et inspiré d’une histoire vraie, celle de Christopher McCandless, jeune homme de 22 ans, diplômé, qui, en 1992, a tout abandonné pour traverser l’Amérique jusqu’en Alaska, en passant par les champs de blé du Dakota, les flots tumultueux du Colorado, les communautés hippies de Californie. Jusqu’à son arrivée en Alaska, il a fait de multiples rencontres mais c’est dans la solitude et une totale autonomie qu’il a passé 113 jours dans un vieux bus désaffecté survivant grâce à la chasse, la pêche, la cueillette, dans le milieu climatiquement hostile de l’Alaska. Et cette solitude radicale s’est révélée fatale. Personne n’est venu le sauver à temps de la mort par une forme d’empoisonnement lié à la consommation d’une plante toxique (Hedysarum alpinum). Conservé jusqu’à ce jour, le bus où il a habité fait toujours l’objet de visites de personnes venues de très loin pour lui rendre hommage. Les membres de sa famille sont venus, parmi les premiers, pour déposer de petits messages dans le bus : ils y expriment la valeur qu’ils reconnaissent à cette expérience. Même si elle prouve l’impossibilité de l’homme à vivre dans ces conditions, elle n’a pas été vaine.

Les terres indomptées, Lauren Groff

Récemment, une écrivaine américaine, Lauren Groff, est allée plus loin encore dans le récit d’une expérience de solitude totale, d’autant plus radicale qu’elle l’a située en 1610, alors que la première colonie anglaise de Virginie venait d’être fondée et qu’aucun occidental ne connaissait encore quoi que ce soit aux terres sauvages, glacées, escarpées et parcourues de fleuves tumultueux, dans le Nord du continent américain. Il s’agit d’une expérience imaginaire : aucun document n’atteste de la survie d’une jeune fille échappée des forts de colons anglais ravagées par la violence et la famine.

La jeune femme ne peut revenir en arrière. Elle fuit vers le nord à travers des terres vierges de toute autre présence. Elle aperçoit seulement des amérindiens qu’elle pense aussi dangereux pour elle que les ours. Très vite, elle fait ce constat : « Le monde, elle le savait était plus que sauvage, il était juste indifférent. Il se moquait éperdument de ce qu’elle pouvait devenir. Elle n’était qu’un grain de sable, un flocon, une poussière emportée par le vent ». (Lauren Groff, Les terres indomptées, trad. Carine Chichereau, L’Olivier, p. 32) Chaque obstacle franchi, avec un corps fragile et sujet à toutes ruptures (maladie, membre cassé etc…) chaque terreur surmontée permet à la vie de se maintenir. Il s’agit juste de continuer à avancer, d’être en vie, en demeurant pleinement humaine. Car le véritable exploit de la jeune fille créée par Lauren Groff, c’est que contrairement à d’autres figures d’occidentaux devenus monstrueux, qu’elle croise de loin, errants au cœur de la nature hostile dont ils ont épousé la sauvagerie, cette jeune femme persiste à réfléchir et à avancer, sans perdre la conscience de son identité. En dépit et au-delà de la douleur, elle parvient toujours percevoir la beauté, à ressentir de l’empathie (elle s’interdit de demander de l’aide à une communauté améridienne lorsqu’elle se sait atteinte d’une maladie gravement contagieuse). Elle survit, libre, poussant son corps au-delà des limites humaines, subjuguée jusqu’au dernier instant par la splendeur d’un monde impitoyable mais rayonnant de lumière.

La vie qu’elle parvient à préserver plusieurs années après ces mois de terrible errance, finit par lui apporter satisfactions et joies. Mais cette existence ne lui apparaît pas comme une victoire. « Survivre seule, ce n’est pas la même chose qu’être vivante, comprit-elle. Eût-elle pu se lever et guérir [elle vient de se faire une blessure très grave], elle n’eût point choisi la vie qui lui était montrée, même si les beautés du monde étaient illimitées, et que la grâce d’en voir d’autres eût été un don incroyable. » Elle se laisse, au final, glisser dans la mort, et, conclut Lauren Groff, « Elle retourna enfin à tout ce qu’elle était avant la vie ».

4. Être seule au milieu des autres

Confrontée à l’impossibilité d’épuiser le sujet, je terminerai juste par deux exemples qui m’ont particulièrement marquée au fil de mon exploration des solitudes dans les romans contemporains. J’évoquerai deux personnages de femmes, Melissa et Marie-Ernestine, très différentes l’une de l’autre, mais ayant en commun d’être singulières, d’une singularité telle que le groupe social à l’intérieur duquel elles vivent ne peut le supporter. Ces groupes sociaux se situent aux antipodes géographiques, historiques, et même morales l’un de l’autre. Mais ils les renvoient, l’une comme l’autre à une forme de solitude, dont elles ne pourraient sortir qu’en se reniant elles-mêmes… ce qu’elles ne font pas et ce qui entraîne des tragédies pour elles-mêmes, mais aussi pour leur environnement proche et lointain.

Lawrence Durrell, Le Quatuor d’Alexandrie, « Justine », 1957

Cette tétralogie est devenue culte dès sa parution dans les années cinquante du XX° siècle. Elle peut se lire comme un grand roman populaire, mais aussi une tragédie dans la grande tradition de la tragédie antique. Ses quatre volumes portent chacun le nom d’un des personnages de l’histoire, Justine, Balthazar, Mountolive et Clea et chaque volume reprend la même histoire racontée du point de vue d’un de ces personnages, présentée par un narrateur unique, Darley, écrivain et personnalité de la société cosmopolite alexandrine, double de l’auteur, Lawrence Durrell, correspondant de presse à Alexandrie de 1942 à 1945.

La femme qui m’intéresse s’appelle Melissa. Elle n’est qu’un personnage secondaire, même si elle est la maîtresse en titre de Darley. C’est Justine, femme de la bonne société, qui concentre les regards, les intérêts, y compris ceux de Darley. Melissa, elle, est une ancienne prostituée, une femme très douce, très calme malgré ce qu’on peut appeler son malheur : sa famille l’a reniée et mise à la porte, elle est tuberculeuse, elle va mourir et elle sait que Darley est attiré par Justine. On apprend d’ailleurs très vite que Melissa est morte au moment où Darley commence le récit.

De sa rencontre avec Melissa, Darley dit ceci : « Melissa n’avait percé mes fragiles défenses par aucune de ces qualités que l’on se plaît à énumérer quand on parle d’une maîtresse : charme, exceptionnelle beauté, intelligence, non, mais par la vertu de ce que l’on ne peut appeler que sa charité, au sens grec du mot. Je la voyais souvent passer, je me souviens, pâle, plutôt mince, vêtue d’un pauvre manteau en peau de phoque, tenant son petit chien en laisse, émouvante. Ses mains de phtisique marquées de veines bleues, etc. Ses sourcils peints dont la courbe trop accusée donnait à ses beaux yeux un air à la fois candide et effronté. Pendant des mois je la vis tous les jours, mais sa beauté taciturne n’éveillait aucune réponse en moi. […]. Il ne me venait pas à l’idée que je pourrais devenir son amant. » Jusqu’à ce que, un matin, il l’aperçoit dans un café « assise, seule, le menton dans la main » Ils discutent ensemble. Et « là-dessus elle posa sa main sur la mienne et se mit à rire en plissant délicieusement son nez ; à rire d’une manière si limpide, si légère et spontanée que sur-le-champ je décidai de l’aimer ».

Melissa devient donc sa maîtresse, et il lui voue un réel amour, malgré l’attirance qu’il éprouve pour Justine.

Melissa est donc intégrée à cette société alexandrine si baroque et colorée, à la vie trépidante. Elle voit en permanence du monde qui s’intéresse à elle. Un jour, Pursewarden, un ami de Darley, l’aborde sur la piste de danse et lui demande » cette voix triste et autoritaire dont il avait le secret : « Comment vous défendez-vous contre la solitude ? » Mélissa tourna vers lui ses yeux limpides et répondit d’une voix douce : « Monsieur, je suis devenue la solitude même ».

Être « la solitude même », la quintessence de la solitude, en vivant au cœur d’une société où, justement, on n’est jamais seul, où on est perpétuellement entraîné dans des distractions, des discussions …

« Je suis la solitude même »… cette formule demeure pour moi mystérieuse, et riche d’une multitude de sens…

Laurent Mauvignier, La maison vide, Minuit, 2025

Mon autre exemple est tiré d’un livre parmi les plus célébrés de la rentrée littéraire 2025 : La Maison vide de Laurent Mauvignier.

« En 1976, mon père a rouvert la maison qu’il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant vingt ans. À l’intérieur : un piano, une commode au marbre ébréché, une Légion d’honneur, des photographies sur lesquelles un visage a été découpé aux ciseaux.

Une maison peuplée de récits, où se croisent deux guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du vingtième siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère Marie-Ernestine, la mère de celle-ci, et tous les hommes qui ont gravité autour d’elles.

Toutes et tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacés. J’ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire, et son ombre portée sur la nôtre. ».

Parmi ces ancêtres ayant tracé une destinée qui, selon Laurent Mauvignier, influe encore sur le présent des descendants de sa famille, l’arrière-grand-mère, Marie-Ernestine, révèle la première le poids oppressant que la société des paysans-propriétaires faisait peser sur les femmes au début du XX° siècle. Marie-Ernestine est une jeune fille chérie par son père, Firmin Proust et aimée par sa mère. Elle est élevée chez les sœurs (bien au-dessus de sa condition disait-on alors) et elle y découvre un don pour le piano qui la mène loin, en tout cas pour une petite société rurale du centre de la France : des cours particuliers, avec un professeur qui s’intéresse beaucoup (trop ?) à elle et « lui fait miroiter des rêves de vie qui n’existent pas et n’existeront jamais dans nos campagnes », la préparation assidue et la réussite envisagée du concours d’entrée au Conservatoire national de musique. Elle y croit, ses parents semblent l’accepter et tout à coup, tout s’écroule. D’un coup. Marie-Ernestine se retrouve seule, absolument seule face à la décision inébranlable de son père lorsqu’elle rentre à la maison après ses années d’étude chez les sœurs : oui, il lui a acheté le magnifique piano à queue dont elle a rêvé, mais… pour qu’elle en joue, à sa famille à leurs amis, pour qu’elle s’y distrait des tâches requises par la direction d’une maison de maître, pour l’agrément de son mari et de leurs futurs enfants. Car son père l’a décidé, elle va épouser Jules Chichery, le jeune homme « trop gros » que son père a choisi pour le seconder à la scierie. Plus question d’aller à Paris, de quitter la maison familiale. Plus question de porter la musique au sublime d’un travail acharné de tous les instants et vers un public capable de l’entendre à ce niveau. Non Firmin a décidé… après Dieu car « Dieu en a fait une grande musicienne pour réjouir nos vieux jours, car c’est ici qu’elle vivra aux côtés de nous et de ce cher Jules, si bon travailleur et si débrouillard, ce Jules…[…] Tu vas l’épouser et tu seras bien heureuse, ma petite Boule d’Or, car que faut-il de plus à une femme intelligente qu’un mari débrouillard – que te faudrait-il donc de plus, à toi, pour être une femme heureuse ? »

Face à cette décision sage qui rencontre l’approbation de tous, Marie-Ernestine se retrouve totalement seule. Elle cherche désespérément un appui auprès de sa mère, auprès de ceux qui ont soutenu son projet de carrière de pianiste, sa grand-tante, son professeur de piano trop aimé. Rien. Personne pour l’aider. Un mur total d’incompréhension. Personne à qui faire partager son désir de perfection dans la musique, d’envol loin de cette société en laquelle elle ne peut se reconnaître. Elle est seule. Irrémédiablement seule. Avec pour unique issue de s’enfermer dans sa chambre. Puis, lorsqu’on veut la forcer à en sortir, de mettre fin à cette intolérable solitude par le suicide. Cette tentative de suicide est le premier rouage d’une mécanique familiale qui se met en marche et aboutit en 1983, au suicide du père de Laurent Mauvignier : « je m’obstine à croire qu’on peut lire à travers l’épaisseur des siècles des signes qui nous dessinent et nous façonnent en partie – une partie non négligeable de ce que nous pensons être nous-mêmes. »

Dans La maison vide de Laurent Mauvignier résonne, à chaque génération, un tocsin qui n’est pas seulement celui des guerres mais aussi celui de la solitude implacable à laquelle la société a condamné, au fil des générations, des femmes atypiques.

Mariée, Marie-Ernestine présente, selon son mari Jules, « un visage épuisant de solitude et de silence entêté, enfermé dans son monde »

Conclusion

Mais… il y a le piano… toujours présent dans La maison vide ouverte par le père de Laurent Mauvignier en 1976 et qui témoigne toujours du talent et du recours grâce auquel Marie-Ernestine a pu demeurer en vie, alors qu’elle était devenue, comme la Melissa de Lawrence Durrell « la solitude même ».

Mais il y a « les beautés illimitées du monde », le vent « suave et éternel » qui persiste à souffler, jusque dans ses derniers instants, sur « la peau vivante et bonne » de la jeune fille qui a survécu à la solitude la plus extrême dans le roman Les Terres indomptées de Lauren Groff.

Mais il y a la poésie « qui nous fait voir cette vie mortelle, cette vie éphémère et qui la salue au moment où elle passe dans les plus tremblants, et les plus lumineux de ces détails » que seul le retrait dans la solitude permet de percevoir selon Christian Bobin.

Mais il y a la « dilatation de l’existence que permet la lecture », (Stefan Zweig), une des activités, avec l’écriture et toutes les formes de création, dont la solitude est « le lieu natal » et qu’elle permet de sublimer.

« Cette affreuse habitude

Cette divine plénitude

La sublime solitude »

chantée par Keren Ann dans son dernier album (Paris Amour, 2025) n’a pas fini d’être tour à tour célébrée et honnie, dénoncée et encensée, comme un des plus puissants paradoxes constitutifs de l’Être humain, ontologiquement seul mais « animal social », dépendant des autres pour déployer sa vie : la « grâce de solitude » célébrée par Marie de Hennezel ne vaut pleinement que si ses bénéfices peuvent être partagés.

Références

- Sabine Melchior-Bonnet Histoire de la solitude. De l’ermite à la célibattante, PUF, 320 pages, 2023

- Marie de Hennezel, Dictionnaire amoureux de la solitude, Plon, 560 pages, 2025

- Christian Bobin, Les différentes régions du ciel, Oeuvres choisies, Gallimard, Quarto,

- Thoreau, Walden, trad. Brice Matthieussent, préf. Jim Harrison, notes Michel Granger, éditions Le mot et le reste.

- Jon Krakauer, Into the Wild, trac. Christian Molinier, éd. 10/18

- Lauren Groff, Les terres indomptées, trad. Carine Chichereau, 2025

- Lawrence Durrell, « Justine », Le quatuor d’Alexandrie, 1957

- Laurent Mauvignier, La maison vide, éd. de Minuit, 2025

- Keren Ann, « La sublime solitude », album Paris Amour, 2025

Partager cette ressource

Laisser un commentaire

Dernières ressources publiées

Au fil des semaines, j’exhume des pépites de mes dossiers. Elles font résonner la voix d’auteurs célèbres ou/et rares, leurs œuvres entrent en résonance autour de thématiques universelles et, selon la forme utilisée, les éclairages différent.

Pour être informé des dernières nouvelles,

abonnez-vous à la lettre d’info !

Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.